Accroitre la performance des espaces

par l’encastrement des services

Sébastien Azorin & Xavier Baron

- Sébastien Azorin est Président de Maintners, prestataire de service pour l’orchestration de services aux environnements de travail.

- Xavier Baron, consultant BCRH, Sociologue praticien, co-fondateur et coordonnateur du CRDIA

Aucun service seul ne suffit à produire de la valeur par le seul fait d’être exécuté. Sa valeur réside dans son effet utile sur les bénéficiaires du service rendu. L’impact utile d’un service réside dans une modification favorable de l’état d’un bénéficiaire. Pour garantir cet effet, la prestation technique doit être pertinente en situation. Cette qualité de pertinence est double. Elle doit être perçue par le bénéficiaire, l’engageant dans la coproduction. Elle résulte d’une qualité de relation et d’intégration de chaque activité servicielle particulière mise en œuvre, à l’articulation de deux sous-systèmes solidaires : le système client et l’ensemble des services organisés par un système prestataires.

La valeur produite n’est donc pas seulement séquentielle et cumulative. Elle est produite solidairement, elle est « encastrée ». La performance d’un service est alors fonction de la participation des bénéficiaires qui le coproduisent, et de la pertinence d’un système serviciel composé des autres prestataires et parties prenantes agissant, de fait, en coopération. La complexité des systèmes de Services aux Environnements de Travail (SET) n’est pas réductible, mais elle doit être maîtrisée, elle doit être régulée. Pour des prestations à exécution successive dont la performance dépend d’abord de leur pertinence en situation, coordonner ne suffit pas. La subordination directe n’est pas une réponse.

C’est ici qu’intervient la proposition d’une capacité d’orchestration. Pour obtenir la coopération, il faut orchestrer la contribution de chaque « instrument » au résultat d’ensemble. S’agissant de production largement immatérielle, non dénombrable et non mesurable par des métriques simples, il faut obtenir, tout au long de la mise en œuvre, un accord partagé sur le travail bien fait. La satisfaction des objectifs du client est un résultat d’ensemble et non un simple cumul d’exécutions conformes.

Dépasser la production de valeur sur un mode séquentiel

Les principes tayloriens ont largement démontré qu’une performance des productions d’objets tangibles peut être obtenue à l’aide d’une organisation séquentielle des productions intermédiaires (les composants, les sous-ensembles, les modules….). A condition de bien spécifier chaque produit intermédiaire (qualité, coût, délais, performance), il peut être réalisé indépendamment des autres, avec des technologies (métiers) et selon des processus propres. L’intégration se fait par l’assemblage des productions intermédiaires dans le produit final qui sera livré et valorisé par une vente ; la cession d’un droit de propriété.

Ce modèle séquentiel, illustré souvent par le modèle de la chaine de Porter, est actuellement encore transposé dans les services, par habitude, par les processus achats et du fait des instrumentations de gestion communément utilisés (KPIs). Dans les SET, le client peut tout à fait par exemple contracter en multi lots. Il achète ici la maintenance technique des équipements, ailleurs celle des bâtiments. Il achète du nettoyage à l’un, de l’entretien d’espaces verts à un autre. Il obtient une main d’œuvre pour l’accueil ou la sécurité chez des prestataires spécialisés. Si le client l’autorise, les prestataires sollicités peuvent à leur tour sous-traiter en second rang.

C’est le modèle de loin le plus répandu pour les SET au motif de l’histoire, des différences de rattachement aux conventions collectives, de la pensée industrialiste et des traditions de métiers. C’est le plus accessible immédiatement et qui valorise le recours à des « spécialités ». C’est celui dont nous héritions par le fait d’externalisations successives « appartement par appartement ». Mis en œuvre progressivement, il n’a pas exigé d’efforts de design des services. Les services ont été « organisés » souvent a minima, par le remplacement d’une main d’œuvre précédemment subordonnée (des salariés maison), par des travailleurs mis à disposition. La gestion ne demande qu’un contrôle de l’exécution conforme de prestations définies techniquement, en principe par les vertus des prescriptions des cahiers des charges contractuels. Bien sûr, coordonner les prestations de dizaines de métiers et de centaines de spécialités répondant à quelque 1500 réglementations…, demande un certain niveau d’organisation du client. C’est la raison de l’apparition de Directeurs de l’Environnement de Travail, un intitulé plus noble que celui de Responsables des Services Généraux. Cela explique aussi le succès des offres d’outils numériques de gestion censés permettre la maîtrise de la complexité à l’aide de dimensions chiffrables. Avec la montée en exigence de compétences techniques, de la complexité réglementaire et de la centralisation des achats, le client est aussi de plus en plus tenté de sous-traiter une partie de la conception des services qu’il achète à des AMOA. Enfin, il peut déléguer le management quotidien de l’achat et de la mise en œuvre de ces services à des prestataires « de tête », sur des sous-ensembles multi techniques ou multiservices (en bundles), voire, à un FMeur auquel peut être délégué la responsabilité de choisir, de contractualiser et de mobiliser l’ensemble des services nécessaires. Quel que soit le « pilote », l’approche dominante reste centrée sur les coûts, sur des organisations séquentielles par métier et sur la coordination.

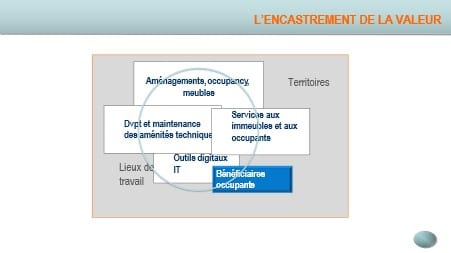

Un supplément de valeur est atteignable par l’encastrement de la valeur

Cette approche est pourtant obsolète et devenue contreproductive s’agissant d’outiller la performance des services. Les productions servicielles aux environnements de travail portent sur des supports matériels (bâtis, équipements), pour en transformer favorablement l’état par le « soin des choses », par la maintenance, l’entretien, des productions immatérielles. Les services aux occupants s’adressent quant à eux directement à des sujets. Leurs productions sont toujours relationnelles. Leur valeur est dans l’impact utile relativement à des usages et des contextes, et pas seulement dans leur exécution conforme[1].

On sait bien dans la pratique combien il est difficile de décrire (prescrire contractuellement), et dimensionner par des métriques, une activité relationnelle pour une production immatérielle à l’aide de prestations à exécution successive. L’idée que des contrats peuvent prescrire des relations, et plus encore, décrire et exiger des résultats a priori est une fiction. Ce n’est un mythe utile que pour les acheteurs. Quel que soit l’habillage, les contrats ne peuvent produire un accord que sur des engagements de moyens en contrepartie d’un engagement à la dépense. Une fois la relation initiée par un contrat, la valeur produite reste à obtenir.

Cette valeur dépendra et variera en fonction de ceux qui mettent en œuvre la prestation, et des contextes dans lesquels elle s’applique. L’exécution conforme techniquement n’est pas tout. Le contexte particulier, la manière de faire de chacun, les processus dans le respect des contraintes des bénéficiaires, la posture des œuvrants…, ne sont pas anodins. Ils comptent fortement dans l’effet utile réel. L’impact utile du service dépend de la personne particulière et spécifique (non standardisable) qui rend ce service. Il dépendra tout autant de la personne tout aussi spécifique du bénéficiaire direct ou indirect du service, et de la manière dont ce bénéficiaire lui-même participe au service. Enfin, l’impact utile d’un service particulier n’est jamais indépendant des autres services déployés à proximité. Ce sont ensemble que les services, divers techniquement, participent de la performance globale et de la valeur produite, pour et par un environnement de travail.

Dans le système d’une production « élargie » à de nombreux prestataires non subordonnés, obtenir la pertinence du travail et la coopération des acteurs n’est plus l’affaire du management direct du client. Il a externalisé ces activités, il a renoncé à l’usage du levier de pouvoir que constitue le lien de subordination. Il reste pourtant responsable/comptable de ce qu’il achète, du prix qu’il accorde à la production attendue. A son niveau (acheteurs et commerciaux des prestataires) comme au niveau des œuvrants, l’évaluation de ce qui est fait et obtenu doit être partagée. Le résultat recherché pour le client ne peut pas faire l’objet d’un simple constat par la considération des caractéristiques observables et tangibles de la production. Une même prestation exécutée dans les règles de l’art aura un impact sensiblement différent, relativement à sa pertinence et à une qualité de cohérence, et elle sera dépendante de la manière dont les autres services sont rendus : tous les services participent à l’obtention d’un résultat d’ensemble, sans qu’il soit simple, ni d’ailleurs toujours possible, d’en préciser a priori la part de chacun. Bien nettoyer ne suffit pas à faire un environnement propre, accueillant et sain. Que peut l’accueil si le parking n’est pas accessible, si le décor est moche, si la température n’est pas optimale, si la sécurité n’est pas garantie, si la réglementation n’est pas respectée, si l’ascenseur est en panne… ?

Obtenir des gains de productivité dans les SET n’est pas seulement une affaire de réduction des coûts unitaires, métier par métier. Gagner en productivité effective est l’affaire d’un accroissement de l’impact utile de chaque service, et plus encore de l’impact utile de l’ensemble des services rendus en cohérence. La valeur produite n’est pas séquentielle, elle est « encastrée »[2], le client lui-même en est partie prenante. Il aura les services qu’il mérite s’il exerce sa responsabilité pleine et entière de « sous-système client », s’il fait en sorte que les prestataires soient dans de bonnes conditions pour travailler.

Et parce que les entreprises sont des systèmes ouverts, elles sont responsables et en interaction avec les territoires d’enjeux plus vastes encore. Obtenir ces gains doit se faire dans le respect des engagements RSE du client et des prestataires, c’est-à-dire des externalités supportées par les territoires.

Représentation inspirée de ATEMIS

Mise en œuvre souvent en parallèle et simultanément, à l’aide d’arbitrages toujours spécifiques et de manière non sécable, la valeur produite par l’un est rendue pertinente et « enrichie » par la production de valeur de l’autre et inversement. L’accueil rend la propreté satisfaisante. La qualité de la sécurité rend l’accueil hospitalier. La restauration participe du plaisir et du bien-être de l’usage des fonctionnalités offertes par les lieux. Les espaces aménagés sont fonctionnels à condition d’être climatisés et éclairés par des équipements fonctionnels et bien maintenus…

Au-delà de la productivité directe du travail et autant que faire se peut, à l’aide des technologies disponibles, l’encastrement de la valeur (par l’organisation, l’orchestration, la coopération), est le levier principal de productivité servicielle en valeur. C’est la recherche commune d’un résultat d’ensemble qui permet de produire plus de valeur que la somme des productions de chacun.

Cela concerne les différents prestataires, quelle que soit la manière dont ils sont mobilisés (multi-lots, bundles…). Mais pour y parvenir, ils doivent travailler en coopération[3].

Clients, bénéficiaires et prestataires constituent des sous-systèmes solidaires

Alors que l’optimisation de la production servicielle doit se baser sur la coopération et une valeur encastrée maximale, les dispositifs d’achats et de commercialisation continuent trop souvent d’opposer clients et prestataires dans des rapports de force pour des prix calculés, non sur des évaluations de l’impact utile (la valeur), mais sur des coûts.

Les raisons sont connues. Si les objectifs du client comme les contraintes du prestataire ne sont pas suffisamment explicités, discutés et partagés, l’accord a priori ne peut se faire que sur les coûts. Si les processus de consultation et de mise en concurrence sont construits sur des rapports de force déséquilibrés (le client trouve toujours à allouer, un seul des prestataires consultés obtient le marché), alors le moins disant est toujours en position de force, au risque du non-respect des promesses et de la qualité. Quand les contrats et les KPI’s focalisent sur le respect des engagements de moyens et de conformité d’exécution, l’intelligence n’est pas mobilisée au profit des usages et de la pertinence.

Quand la gouvernance des contrats se limite à des contrôles et des reporting formels, les conditions de la coopération entre prestataires et avec le client ne sont partagées ni dans un design des services, ni dans des instances de dialogue. Si La défiance est l’état de nature postulé, la confiance n’est pas recherchée, elle n’a aucune chance d’être installée.

Les clients des SET ne font plus par eux-mêmes

Les clients « utilisateurs » des espaces et des services sont de moins en moins propriétaires. Les spécialisations techniques et les compétences requises pour exploiter des espaces de travail sont de plus en plus pointues, diverses et déployées dans un grand nombre de métiers particuliers. C’est un enjeu de compétence et de maîtrise pour les clients.

Notamment dans le secteur privé, les clients ne sont plus dans des processus d’externalisation de fonctions supports. Ils n’ont ni la vocation, ni les compétences disponibles pour expliquer à leurs prestataires, plus compétents qu’ils ne pourront jamais l’être, ce qu’il convient de faire. Ils n’ont pas seulement besoin de sous-traitants « apporteurs de main d’œuvre ». Ils ont besoin de fournisseurs spécialisés, en coopération, pour obtenir des « environnements prêts à l’emploi », « sans couture » et si possible all included. Ils ont besoin d’expertise pour le design des services correspondant à leurs besoins. Ils ont besoin d’expertise pour la gouvernance quotidienne et évolutive de l’exécution successive des prestations attendues.

Les clients sont responsables d’un sous-système qui conditionne la performance du prestataire

L’attente qui pèse sur les prestataires est très forte. La complexité va croissante pendant que les exigences portent sur des résultats de plus en plus qualitatifs (expériences, émotions, parcours, bien-être…).

Une complexité à maîtriser

Les SET répondent à trois niveaux d’objectifs opérationnels.

- Ils doivent garantir les utilisateurs des risques et assurer aux propriétaires le maintien et la valorisation de leurs actifs immobiliers. Cela mobilise notamment la maintenance technique dite « propriétaire » et le suivi des réponses aux exigences réglementaires.

- Ils doivent rendre les surfaces et les équipements fonctionnels pour les activités de travail des occupants. Cela concerne les services d’aménagements (mobilier), la maintenance technique « utilisateur », la sécurité, l’accueil, la restauration, la propreté….

- Ils doivent enfin transformer des espaces en « lieux », c’est-à-dire des environnements suffisamment attractifs pour que les salariés les occupent au bon niveau et de plein gré avec des accueils dynamiques, des animations, des réseaux sociaux, des équipements de sport, de bien-être, de détente.

Pour cela, le système serviciel doit orchestrer l’intégration de 4 « verticales ».

- Les prestataires de services aux immeubles et aux occupants, en responsabilité des usages, représentant de l’ordre de 1,1 million de travailleurs ;

- Les fournisseurs et opérateurs des systèmes techniques liés aux bâtis en responsabilité des aménités offertes : température, qualité d’air et d’eau, ergonomie, conformité réglementaire, performance énergétique… ;

- Les fournisseurs de systèmes d’information ;

- Les aménageurs, du meuble au décor, de la programmation au space planning, en responsabilité de l’articulation entre les surfaces et les activités.

Chacun des prestataires est confronté à la spécificité de son client mais également à la diversité de cultures, de conditions, de technicités, de pratiques…, des autres prestataires avec lesquels il est en interaction. C’est un système prestataire qui doit fonctionner. Plus exactement, c’est un sous-système prestataire qui compose avec un autre ; le sous-système client.

En contrepartie, l’utilisateur/client est responsable des conditions qu’il organise et réserve à ses prestataires, internes et externes. Financièrement, le client décide souverainement de son niveau de dépense et de ses priorités. Il est directement responsable du dimensionnement des moyens accordés à ses prestataires. Au-delà, les services étant toujours co produits, pour son propre intérêt, il engage sa coopération et celle de ses salariés.

Les bénéficiaires/occupants en effet ne sont pas des consommateurs. Ils participent à leur propre sécurité comme à la propreté de leur environnement de travail par exemple. La sobriété exige d’eux des comportements qui les impliquent. Pour eux, l’espace de travail est une ressource d’expérience. Elle doit être meilleure que celle que leur offre leur domicile, voire d’autres tiers lieux accessibles. Sinon, pourquoi le salarié prendrait-il la peine de venir dans les bureaux de son employeur ? L’expérience que doit offrir l’espace de travail est de l’ordre du parcours, du ressenti, de la vie. Elle doit être simple, accessible sans effort, évidente, si possible sans rupture de charge ou de parcours. Pour autant, le bénéficiaire est actif. Il doit comprendre et réagir, il doit s’exprimer et composer, il doit évaluer et reconnaître… Il participe nécessairement de son bien-être et du bon usage d’espaces et de services mis à sa disposition.

Enfin, quels que soient les déséquilibres de noblesse entre clients et prestataires, il ne peut pas y avoir pas de bons services délivrés à des bénéficiaires par des œuvrants mal traités et non reconnus. Opérer des espaces de travail demande la coopération de prestataires dont la plus grande part est « externalisée à demeure ». Les œuvrants de ces prestataires sont présents sur les sites, au contact des bénéficiaires et sous la responsabilité des clients.

C’est ainsi que dans un intérêt bien compris tourné vers une valeur encastrée, le prestataire doit se focaliser sur la satisfaction des bénéficiaires pendant que le client est responsable des conditions de la performance du prestataire. C’est le prestataire qui doit savoir ce qu’il convient de faire pour répondre aux objectifs du client. C’est au client de dégager les moyens qu’il accorde et de faciliter le travail des prestataires dans son organisation et ses locaux. La solidarité de fait des acteurs du système de services doit alors s’incarner dans des gouvernances qui les rassemblent dans la recherche d’une performance qui ne peut être que commune, dans des accords régulièrement renouvelés, donc dans des dialogues.

Cette caractéristique constitue une rupture avec la logique d’externalisation dans laquelle les prestataires sont soumis à des rapports de sous-traitance avec prise de mark-up à chaque niveau. Le système doit aménager des relations de coopération entre tous les prestataires, avec les clients/bénéficiaires – les uns et les autres en coproduction- il doit fédérer, les prestataires entre eux et les prestataires avec les bénéficiaires.

[1] Un produit est livré, un service est rendu.

[2] Ce concept est utilisé dans les approches de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC).

[3] Coopération ici prend le sens modeste et simple d’une capacité à travailler efficacement en tenant compte des contraintes des autres.