Pourquoi les personnes occupant un emploi « essentiel »

sont-elles si mal payées ? I/II

Bruno Palier (LIEPP et CEE)

Bruno Palier est directeur de recherche du CNRS à Sciences Po (Centre d’études européennes et de politique comparée). Il a été directeur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques de Sciences po (LIEPP) entre 2014 et 2020. Il est docteur en sciences politiques, agrégé de sciences sociales. Il travaille sur les réformes des systèmes de protection sociale en France et en Europe.

Introduction

Pendant le confinement, de mi-mars à mi-mai 2020, de nombreuses personnes ont dû continuer à sortir de chez elles pour aller travailler, parce que leurs activités étaient essentielles à notre survie, à notre santé, au soin d’autrui, au bon fonctionnement de notre économie. On a alors parlé des « travailleurs essentiels », mais aussi des « premiers de corvée », pour les distinguer des « premiers de cordée » chers à Emmanuel Macron, qui eux pouvaient rester confinés en télétravail. Pendant cette période, de nombreux articles de journaux et de tribunes ont souligné que la crise du Coronavirus permettait de rendre visibles ces travailleurs, et surtout ces travailleuses (il s’agit principalement de femmes). Parce qu’ils doivent continuer de fonctionner même lorsque la production économique est à l’arrêt, nous découvrons combien les services aux autres sont essentiels (au sens où l’on ne peut s’en passer).

A la fin de son adresse à la nation du 13 avril 2020, Emmanuel Macron déclarait « Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Beaucoup de celles et ceux qui ont été en première ligne, sont celles et ceux qui occupent des emplois précaires, mal protégés et mal payés, qui se sont multipliés ces trente dernières années, dans un contexte de polarisation croissante du marché du travail. Comment expliquer que des fonctions aussi essentielles que celles occupées dans les infrastructures de service, les services aux autres, y compris l’éducation et la santé, soient si mal rémunérées ?

La réponse la plus simple est celle fournie par la plupart des économistes néo-classiques du marché du travail : c’est parce que ces personnes sont peu voire non qualifiées et qu’elles occupent des emplois non productifs. Et beaucoup d’économistes considèrent que ces emplois coûtent encore trop cher ! Dans ce document de travail, nous souhaitons montrer que le niveau de rémunération proposé aux « essentielles » tient moins à leurs caractéristiques propres ou à celles de leurs emplois qu’aux conditions sociales et économiques de développement de ces emplois.

Dans un premier temps, nous rappelons les caractéristiques des emplois dits essentiels depuis la crise du COVID et les caractéristiques de celles et ceux qui les occupent. Il rappelle ensuite que ce que le confinement a révélé est à l’œuvre sur le marché du travail depuis une trentaine d’années, à savoir la polarisation du marché du travail (c’est-à-dire l’écart grandissant entre des emplois reconnus et bien rémunérés et des emplois mal rémunérés, alors que les emplois intermédiaires se font plus rares). Dans un troisième temps, nous retraçons les mécanismes sociaux, économiques et politiques de dévalorisation de ces emplois. Nous concluons sur les relations de domination que les structures du marché du travail et les politiques publiques ont mises en place dans ce que l’on appelle désormais l’économie de la connaissance.

Qui sont les travailleuses (et travailleurs) essentielles restées au front pendant le confinement ?

On peut schématiquement distinguer trois types de services qui sont apparus comme essentiels lors du confinement : les services régaliens (armée, police, pompier…), les services aux autres (santé, soins…) et les services logistiques et de distribution (énergie, transport, livraison, ramassage des déchets, grande distribution…). Beaucoup de ces deux derniers secteurs sont caractérisés par de nombreux emplois mal rémunérés et aux conditions de travail atypiques (temps partiels, contrat à durée déterminée…) souvent moins bien couverts en termes de protection sociale. Avec la polarisation du marché du travail, ces emplois se sont multipliés au cours des trente dernières années.

Le Bureau International du Travail, dans une note publiée en avril 2020 au plus fort de la première crise du COVID, montre que : « Nombre de ceux qui travaillent encore, en particulier les travailleurs de la santé, sont en première ligne pour combattre le virus et veiller à ce que les besoins fondamentaux des gens soient satisfaits, notamment les travailleurs des transports, de l’agriculture et des services publics essentiels. Dans le monde, on compte 136 millions de travailleurs dans le domaine de la santé humaine et du travail social, dont des infirmières, des médecins et d’autres travailleurs de la santé, des travailleurs dans des établissements de soins pour bénéficiaires internes et des travailleurs sociaux, ainsi que des travailleurs de soutien, tels que le personnel de blanchisserie et de nettoyage, qui courent un risque sérieux de contracter le COVID-19 sur leur lieu de travail. Environ 70 % des emplois dans ce secteur sont occupés par des femmes »[1]

Le gouvernement français a publié la liste des commerces autorisés à rester ouverts[2]. L’étude Acemo-Covid de la DARES et de l’INSEE publiée en avril 2020 et portant sur la dernière semaine de mars 2020 montre que les secteurs clés faisant appel au travail sur site en France sont ceux de la fabrication des denrées alimentaires (57,2% des employés du secteur travaillent sur site), de l’éducation, de la santé humaine et action sociale (43%), de l’énergie, eau, gestion des déchets et dépollution (38,1%), du transport et entreposage (36,2%), et du commerce (31,4%). Il s’agit du personnel médical bien sûr, des infirmières, des aides-soignantes, des ambulanciers, des « armées de l’ombre » des hôpitaux[3], mais aussi du personnel des maisons de retraite, des aides à domicile, des caissières de supermarché, des agents de sécurité, des chauffeurs des transport en communs ou des collecteurs de déchets, des travailleurs de la chaîne alimentaire (agriculture, récolte, livraison, mise en vente) et des personnes travaillant dans les secteurs de l’énergie ou de l’eau.

Une note de France Stratégie compte que 10,4 millions de personnes (39% des emplois) ont été au front pendant la crise, celles « qui exercent les métiers de soins, d’éducation[4] et de la propreté, les métiers régaliens (armée, police, pompiers), de la relation usager des services essentiels (caissiers, employés de la fonction publique) ou de l’agroalimentaire (métiers de bouche, professions agricoles). »[5] (c.f. tableau 1 repris de la note de France Stratégie). Cette note souligne que dans les métiers aux contacts fréquents avec le public qui sont restés au front pendant le confinement, les femmes sont surreprésentées (65% des 10,4 millions d’emplois « sur le front du COVID » sont occupés par des femmes), qu’il s’agisse du domaine sanitaire, social et de l’éducation (enseignantes, infirmières et sage-femmes, aides-soignants, les aides à domicile et les assistantes maternelles), que dans certains métiers d’employés (caissières, employées de libre-service, agents d’entretien), et au sein de la sphère publique (employés administratifs de la fonction publique).[6] La note souligne que ces métiers ont en commun d’être « peu rémunérés au regard de l’ensemble des salariés en France » (leur salaire médian est inférieur à celui de l’ensemble des salariés à temps complet)[7] et de connaître des conditions de travail difficiles (forte charge mentale et pression temporelle) et des horaires atypiques[8]. Certaines de ces professions sont en outre soumises à des conditions d’emploi atypiques (CDD, temps partiel).

Tableau 1

Caractéristiques des professionnels « au front » durant la crise

Sur le front du Covid-19 | Métiers agricoles et du commerce alimentaire | Métiers d’aides aux personnes fragiles et de la propreté | Métiers de la santé | Enseignants | Métiers de la sécurité | Autres* | Ensemble |

PART en % | 28 % | 23 % | 21 % | 11 % | 6 % | 12 % | 100 % |

Part de travail habituel au domicile | 16 % | 17 % | 13 % | 80 % | 7 % | 14 % | 22 % |

Part de contrats à durée limitée | 14 % | 19 % | 12 % | 6 % | 10 % | 16 % | 14 % |

Part d’indépendants sans salariés | 17 % | 1 % | 11 % | 0 % | 0 % | 3 % | 8 % |

CONDITIONS DE VIE ET SITUATION PERSONNELLE | |||||||

Part de femmes | 48 % | 83 % | 79 % | 67 % | 18 % | 70 % | 65 % |

Part vivant avec au moins un enfant de moins de 15 ans | 36 % | 35 % | 42 % | 48 % | 44 % | 37 % | 39 % |

Part de familles monoparentales | 10 % | 14 % | 9 % | 8 % | 7 % | 11 % | 10 % |

CONDITIONS DE TRAVAIL | |||||||

Part de travail le week-end | 69 % | 33 % | 60 % | 63 % | 68 % | 31 % | 54 % |

Part de travail le soir | 19 % | 13 % | 39 % | 56 % | 54 % | 15 % | 28 % |

Part de travail la nuit | 7 % | 6 % | 16 % | 5 % | 43 % | 3 % | 10 % |

Intensité des risques et contraintes physiques | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,12 | 0,31 | 0,20 | 0,27 |

Intensité de la pression temporelle | 0,34 | 0,29 | 0,41 | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 0,34 |

Intensité de la charge mentale | 0,30 | 0,28 | 0,39 | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Part de contact avec le public (de vive voix et en face-à-face) | 57 % | 80 % | 92 % | 93 % | 62 % | 67 % | 73 % |

* Employés administratifs de la fonction publique (cat. C et assimilés), professionnels de l’action sociale et de l’orientation, formateurs, professionnels de la politique et clergé. Champ : France entière (hors Mayotte), population en emploi. Lecture : dans les métiers de la santé, qui représentent 21 % des effectifs « au front », la proportion de femmes est de 79 %.Plus les scores d’intensité des conditions de travail sont proches de 1, plus l’intensité mesurée est forte. Sources : France Stratégie, à partir des enquêtes Emploi 2016-2018 (Insee) et de l’enquête Conditions de travail 2013 (Dares). | |||||||

Afin de mieux identifier les catégories sociales concernées par les emplois de première ligne, certaines études montrent que les populations vivant dans les municipalités les plus pauvres ont des taux de surmortalité liée au COVID plus élevé, du fait notamment qu’y habitent ceux qui ont dû se déplacer pour aller travailler lors du confinement. Comme le souligne Stéphane Peu, député de Seine Saint Denis : « Les infirmières, les caissières, les aides-soignantes, les agents d’entretien, les intérimaires, les agents de sécurité, les livreurs… bref, tous ceux qui font tenir la France debout aujourd’hui, tous ceux qui vont au front et se mettent en danger, ils viennent des quartiers populaires, ce sont des habitants du 93 ! » (Le Monde, 4 avril 2020). Une étude systématique de taux de surmortalité depuis la crise du COVID19 le confirme[9]. Ce sont dans les villes les plus pauvres que se concentrent les personnes occupant des métiers « essentiels », les métiers où les interactions avec autrui sont les plus fréquentes. Elles ont vu leur activité continuer pendant le confinement, et ont dû se déplacer pour se rendre sur leurs lieux de travail[10].

Les travailleurs en première ligne sont celles et ceux qui n’ont pas perdu leur emploi, n’ont pas bénéficié du chômage partiel ni pu télétravailler. Comme le souligne l’INSEE, « le fait d’avoir télétravaillé est très lié à la catégorie sociale : 58 % des cadres et professions intermédiaires ont télétravaillé, contre 20 % des employés et 2 % des ouvriers. Ceci s’est traduit par des conditions de travail très différentes selon le niveau de vie : 21 % des personnes les plus modestes (1ᵉʳ quintile de niveau de vie) ont télétravaillé pendant le confinement contre 53 % des plus aisés (dernier quintile). À l’inverse, les personnes les plus modestes ont davantage continué à aller travailler sur site. Ce fut en particulier le cas des ouvriers (53 %), devant les employés (41 %), agriculteurs, chefs d’entreprise et indépendants (40 %), les cadres et professions intermédiaires étant nettement en retrait (21 %)[11] ». Le chômage partiel quant à lui a concerné principalement deux types de groupes de métiers, ceux que la note de France Stratégie appelle « les vulnérables de toujours » (4,2 millions d’emplois occupés plutôt par des hommes, menacés avant même la crise du COVID, revenus relativement faibles, statuts souvent précaires) comme les ouvriers de l’industrie et du bâtiment, les marins, pêcheurs et aquaculteurs, mais aussi des emplois plus féminisés comme les employés administratifs d’entreprise et les personnels de ménage et « les nouveaux vulnérables » (4,3 millions), dont les métiers étaient en expansion mais qui ont particulièrement été touchés par le confinement et l’arrêt de l’activité de leur secteur[12].

Tout se passe comme si le confinement avait dessiné en partie la carte de la polarisation du marché du travail à l’œuvre depuis au moins le début des années 1990 : les emplois les mieux rémunérés ont pu rester confinés et continuer en télétravail, certains emplois, déjà menacés en temps courant, ont connu plus que d’autres du chômage partiel, les fins d’activité ou les licenciements, et les emplois mal rémunérés de services aux autres, transport et distribution, en voie d’expansion, ont compté pour beaucoup parmi les emplois dit essentiels, restés en première ligne pendant le confinement.

Le confinement a rendu visible une tendance de fond de l’évolution des emplois :

la polarisation du marché du travail

Depuis le début des années 2000, de nombreux travaux portant sur l’impact du changement technologique sur le marché du travail montrent que l’on assiste à une progressive polarisation du marché du travail, avec un milieu qui se vide et les deux extrêmes qui s’accroissent. Les emplois intermédiaires (en termes de qualification et de rémunération), souvent routiniers et répétitifs, tendent à disparaître, tandis que se développent d’un côté des emplois très bien rémunérés et de l’autre des emplois très faiblement rémunérés (Autor et al. 2003). Les robots et les ordinateurs, capables d’effectuer des tâches répétitives (donc programmables), assurent les tâches routinières que l’on trouve plus souvent dans les emplois intermédiaires, aussi bien dans les usines que dans les services. Ainsi, un ouvrier qualifié travaillant à la chaîne peut être remplacé par un robot, mais on voit aussi que de nombreuses fonctions dans les services peuvent être effectuées par des automates. C’est notamment le cas des guichets automatiques bancaires ou des caisses automatiques dans les supermarchés. On parle en anglais de task biased technological change. Ce mécanisme de disparition des emplois du milieu contribue au creusement des inégalités entre les deux pôles du marché du travail de plus en plus éloignés non seulement en termes de rémunération mais aussi de statut d’emploi et de protection sociale (Emmenegger et al. 2012).

Des analyses rétrospectives de l’évolution des emplois depuis le début des années 1990 révèlent ainsi qu’aux USA comme en Europe, les créations d’emplois se sont concentrées aux deux extrémités du spectre des salaires. D’une part, il y a eu le développement des « lovely jobs » (pour reprendre l’expression de Goos et Manning, 2007), accessibles aux personnes ayant les plus hauts diplômes, les cadres et professions intellectuelles supérieures (notamment mais pas seulement dans les secteurs de pointe, high tech, recherche, innovation, finance …). D’autre part, les emplois dans le secteur des services tels que le commerce de détail, la logistique, la restauration, la construction, les livraisons, les soins ou care (santé, soins personnels et garde d’enfants) qui ont subsisté et résisté à l’avancée de l’automatisation, voire se sont développés, mais sont des « louzy jobs » (ibid.). Ces emplois sont associés à des salaires bas, des contrats à court-terme, du temps partiel et une faible protection sociale (Emmenegger et al. 2012, Peugny, 2019). Nous reconnaissons ici beaucoup des métiers « essentiels » qui sont restés au front pendant le confinement.

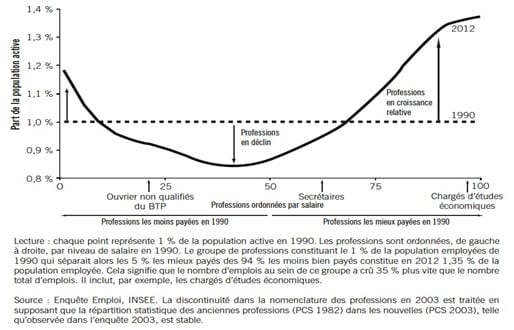

Dans une note pour l’Institut Montaigne, Sylvain Catherine, David Thesmar et Augustin Landier[13] ont analysé la polarisation du marché du travail en France depuis 1992. Ils confirment que de 1992 à 2012, les emplois qui ont été créés se situent aux deux pôles de l’échelle des salaires, tandis que les emplois du milieu (milieu inférieur) déclinaient. Nous reproduisons ici leur graphique représentant ces tendances :

Graphique 1 :

Évolution du poids de chaque catégorie socio-professionnelle dans la population active (1990-2012)

(Catherine et al. 2015, p.16)

Si l’on regarde la liste des professions rémunérées à moins de 1,5 fois le salaire minimum (SMIC) qui sont en croissance depuis les années 1990 (c.f. le tableau 8 de Catherine et al. 2015 p.17 reproduit ci-dessous), on retrouve un ensemble de métiers de « services aux autres » (assistantes maternelles, travailleurs familiaux, infirmiers, employés de libre-service, aides-soignants, serveurs de restaurants, employés de maison…) qui font le cœur des métiers « essentiels ».

Exemples de professions en essor et en disparition entre 1992 et 2012

(dans la population gagnant moins de 1,5 fois le Smic)

Source : Catherine et al. 2015 page17

Professions qui se sont le plus développées | 1990 | 2012 | Variation |

Assistantes maternelles, gardiennes d’enfants, travailleurs familiales | 176 051 | 663 798 | 487 747 |

Ingénieurs et cadres spécialistes de l’informatique (sauf technicocommerciaux) | 119 071 | 348 852 | 229 781 |

Cadres administratifs ou financiers des petites et moyennes entreprises | 162 070 | 338 291 | 176 221 |

Infirmiers en soins généraux | 172 149 | 338 563 | 166 414 |

Maîtrise et techniciens administratifs (autres que financiers et comptable) | 102 026 | 230 660 | 128 634 |

Employés de libre-service | 33 677 | 158 021 | 124 344 |

Aides-soignants | 173 655 | 294 645 | 120 990 |

Serveurs et commis de restaurant ou de café | 115 033 | 214 356 | 99 323 |

Employés de maison et femmes de ménages chez les particuliers | 164 612 | 254 077 | 89 465 |

Cadres des services techniques et commerciaux de la banque | 89 042 | 173 338 | 84 296 |

L’ensemble des théories de la polarisation du marché du travail considère que ces emplois créés au bas de l’échelle des salaires sont censés être occupés par des personnes peu qualifiées et être à faible productivité. Ainsi, Catherine, Thesmar et Landier écrivent-ils dans leur étude : « La grande polarisation du marché du travail a eu pour effet un fort accroissement des inégalités de salaires. En effet, les emplois de services à la personne peu qualifiés (restauration, logistique, santé) sont par nature[14] des tâches où la productivité est faible ; ceux qui ont dû se reconvertir vers ces tâches ont une rémunération plus faible que celle qui prévalait sur les postes d’ouvriers qualifiés ou d’employés en col blanc qu’ils possédaient auparavant. Inversement, les métiers managériaux ou créatifs ont vu leur productivité décuplée par les possibilités de l’informatique et les rémunérations de ces emplois ont augmenté relativement au salaire médian. » (op. cit. p. 15 et 16).

Malgré les qualifications utilisées (emplois peu qualifiés, à faible productivité), pour la plupart, ces travaux ne reposent pourtant pas sur la connaissance des qualifications des personnes occupant ces emplois ni sur le calcul de leur productivité, mais principalement (et le plus souvent uniquement) sur le niveau de rémunération de ces emplois. N’ayant que le niveau de rémunération comme référence pour affirmer la « nature » peu productive de ces emplois, ces jugements s’appuient d’une part sur la théorie néo-classique du marché du travail qui postule que le salaire est le reflet de la productivité (donc si le salaire est bas, c’est que la productivité est faible)[15], mais surtout sur la théorie de Baumol qui a diagnostiqué dans les années 1960 l’impossibilité de gains de productivité dans les services aux personnes (notamment la santé, l’éducation, les soins aux autres ou la culture), ce que l’on a appelé la maladie des coûts des services (Baumol cost-disease) (Baumol, 2004).

Empiriquement, il est indéniable que dans la plupart des économies, beaucoup de ces emplois de « services aux autres » sont plutôt mal rémunérés, et il s’agit le plus souvent d’emplois « atypiques » (CDD, temps partiel etc.), offrant un moindre accès à une carrière ascendante (absence de formation professionnelle, de promotions), mal protégés (plus faible protection sociale) et mal représentés (taux de syndicalisation faible, peu de syndicats spécifiques à ces secteurs) (Emmenegger et al. 2012 pour une perspective comparative, et pour la France Askénazy, Palier 2018, Devetter et al. 2015).

Cet état de fait est justifié par la supposée faible productivité de ces emplois de services « non qualifiés ». Mais d’autres mécanismes de marché pourraient rendre compte de ce faible niveau de rémunération. Ainsi, il est possible que les salaires restent bas du fait que dans ces secteurs l’offre de travail est supérieure à la demande[16], phénomène qui peut en partie s’expliquer par la polarisation du marché du travail, dans la mesure où les personnes aux qualifications moyennes trouvent de moins en moins d’emplois routiniers traditionnels de l’industrie ou des services administratifs et faute de nouveaux emplois correspondant à leur qualification, doivent donc se rabattre sur ces emplois de services, moins bien rémunérés. Le chômage des non qualifiés pourrait ainsi mieux s’expliquer par l’absence d’emplois correctement rémunérés pour les personnes un peu qualifiées, qui chassent les moins qualifiés des emplois de services aux autres[17]. La solution consisterait alors à favoriser la création d’emplois qualifiés pour ceux qui le sont. Une autre explication, toujours centrée sur le marché du travail, tient au fait que ces métiers des services aux autres sont très peu syndiqués (du fait en partie de l’absence de lieu commun et de collectif de travail), et ont donc peu de capacité de négociation collective permettant d’obtenir de meilleurs salaires (Devetter, Puissant, 2018).

Mais pour Catherine, Thesmar et Landier, comme beaucoup d’autres économistes du marché du travail français, ces emplois sont encore trop chers, ce qui expliquerait le niveau élevé du chômage des personnes non qualifiées en France. La rémunération de la plupart des emplois de services aux autres se situe aux alentours du salaire minium en France (salaire minimum interprofessionnel de croissance, SMIC). Comme le rappellent Pierre Cahuc, Gilbert Cette et André Zylberberg dans un rapport pour le Conseil d’Analyse Economique de 2008[18], ce sont bien celles que l’on a appelé les « essentielles » en 2020 qui sont au SMIC : « En 2008, un smicard est plus fréquemment une jeune femme non diplômée qui travaille à temps partiel dans le secteur des services… Les femmes sont également deux fois plus souvent au SMIC que les hommes du fait d’une présence plus importante dans les emplois à temps partiel et dans des activités à bas salaires comme l’habillement, le commerce de détail ou les services aux particuliers. » Mais plutôt que de trouver que leurs rémunérations sont trop basses au regard des emplois effectués, ils expliquent au contraire tout au long de ce rapport que le SMIC est trop élevé et empêche de créer plus d’emplois pour les personnes faiblement qualifiées (« le salaire minimum évince les travailleurs les moins productifs de l’emploi », p.255).

Ce qui est devenu une antienne des économistes du marché du travail (le coût du travail des moins qualifiés est trop élevé, notamment du fait de l’existence du SMIC), est ainsi repris par Catherine, Thesmar et Landier : « Le coût du travail au salaire minimum reste trop élevé pour permettre à la création d’emplois non-qualifiés d’absorber le choc de la polarisation. » (op. cité. p.25). Ils regrettent ainsi que le SMIC soit régulièrement augmenté alors que la productivité du travail des non qualifiés ne semble, elle, pas augmenter. « Au total, le coût d’employer quelqu’un au salaire minimum a augmenté de 12 % entre 1990 et 2010. Cela paraît faible, mais au même moment les bas salaires américains n’ont pas du tout progressé aux États-Unis, ce qui suggère une absence totale de gain de productivité pour les professions non qualifiées. » (p.25)

Il convient ici d’insister sur la difficulté de mesurer la productivité des services avec les instruments économiques, de gestion ou de comptabilité existants, instruments qui sont inspirés par une vision industrialiste de la productivité et qui consistent à mesurer combien d’unités sont produites en un temps donné. Cette mesure est particulièrement mal adaptée aux services, qu’ils soient dits qualifiés ou non qualifiés. En effet, l’enjeu des services n’est pas d’en produire le plus possible en un temps le plus réduit possible, mais de produire des services de qualité, qui satisfassent les attentes des clients.

On doit ainsi interroger le postulat de non-productivité des services aux autres, fondés sur des relations interpersonnelles, qui subsistent et se développent de plus en plus dans ce que l’on appelle l’économie des services ou l’économie de la connaissance[19]. Si ces emplois ne sont pas appelés à être absorbés par des robots/automates/ordinateurs, c’est qu’ils doivent avoir des qualités intrinsèques, relevant en partie des fonctions remplies, en partie de ceux qui les occupent, et que ne peuvent fournir des machines. D’un point de vue social et collectif, il semble particulièrement inadapté de disqualifier comme « non productifs » les emplois de services aux personnes (notamment emplois familiaux, emplois de soins aux enfants, handicapés, personnes âgées dépendantes), et les emplois de soins de santé et d’éducation. De nombreux travaux ont en effet montré que ces emplois d’investissement social, pour autant qu’ils soient eux-mêmes des emplois de qualité, contribuent à la productivité globale de l’économie (Morel et al. 2012). Ces emplois contribuent en effet à augmenter le stock de capital humain de la population active, ainsi qu’à permettre de mobiliser et de renouveler ce capital humain. La crise du COVID a en outre permis de montrer combien nombre de ces emplois étaient essentiels à notre survie et notre fonctionnement collectif (ce qui doit continuer même lorsque tout s’arrête).

Il reste que ces emplois dont l’utilité collective apparaît évidente ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Pour comprendre pourquoi, il convient non seulement de considérer les mécanismes du marché du travail négligés par les théories de la polarisation du marché du travail (offre supérieure à la demande, ce qui n’est pas le cas pour les services à domicile, faible capacité de négociation collective), mais aussi de considérer des mécanismes sociaux et politiques qui ont contribué à rendre ces emplois mal rémunérés et de mauvaise qualité.

Suite et fin de cet article dans le Cahier du CRDIA n°41 de décembre 2025

[1] Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du travail. Deuxième édition, 7 avril 2020, p.4

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessio-

nid=0988773243DDED4434CBFE85C9B0A44A.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041723291

[3] Pour citer un article du Monde publié le 15 avril 2020 : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/15/coronavirus-invisible-et-essentielle-l-armee-de-l-ombre-des-hopitaux_6036624_3244.html

[4] On notera que si les cours en ligne ont été mis en place dans la plupart des écoles au cours du premier confinement, il était cependant attendu des enseignants de pouvoir accueillir les enfants des professions médicales notamment. Les écoles sont restées ouvertes au cours du second confinement.

[5] Jean Flamand, Cécile Jolly, Martin Rey, « Les métiers au temps du CORONA », La note d’analyse, avril 2020, n°88, France Stratégie, P.12

[6] Ibid. p.4

[7] Ibid. p.5

[8] Ibid. p.8 et 9.

[9] Paul Brandily, Clément Brébion, Simon Briole, Laura Khoury. A Poorly Understood Disease? The Unequal Distribution of Excess Mortality Due to COVID-19 Across French Municipalities. 2020. https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-02895908/document

[10] « Within an urban area, going from virtually 0 to 100% of exposed workers [to more frequent contacts] increases the probability to fall in the poorest quartile by 48 percentage points… Going from 0 to a 100% of inhabitants working in a continuing sector [that remained open during lockdown] increases the probability to fall in the poorest quartile by 26 percentage points. This is also equivalent to an increase of 1.5 percentage points when the share of authorized job increases by one standard deviation. » Note 15 de la p.17 de l’article cité.

[11] Valérie Albouy, Stéphane Legleye, Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie socioprofessionnelle. Insee Focus No 197 – juin 2020.

[12] « Les professions des transports et de l’entreposage (ouvriers de la manutention, conducteurs de véhicules, agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme), les professionnels de l’hôtellerie-restauration (cuisiniers, employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie restauration, patrons et cadres d’hôtels, cafés, restaurants), les métiers de services aux particuliers (coiffeurs, esthéticiens, employés des services divers) et les professionnels des arts, des spectacles, de la culture et du sport. » Jean Flamand, Cécile Jolly, Martin Rey, « Les métiers au temps du CORONA », La note d’analyse, avril 2020, n°88, France Stratégie, P.11.

[13] Catherine, S., Landier, A., & Thesmar, D. (2015). Marché du travail : la grande fracture. Institut Montaigne.https://www.institutmontaigne.org/publications/marche-du-travail-la-grande-fracture

[14] C’est nous qui soulignons

[15] La théorie économique standard postule que dans un marché parfait, les travailleurs sont rémunérés à leur productivité marginale, et que donc les activités dont la productivité marginale est faible seront faiblement payées.

[16] On notera cependant une pénurie d’offre dans le secteur des services à domicile, cf Carbonnier, Morel, 2015.

[17] Aurélien Abrassart, Bruno Palier « Understanding the movement of workers along the occupational structure following structural « changes: Application to the French case », texte présenté à la conférence ECSR 2018, Sciences Po Paris.

[18] Cahuc, P., Cette, G., Zylberberg, A., 2008) Salaire minimum et bas revenus : comment concilier justice sociale et efficacité économique ? Rapport pour le CAE, Paris, La Documentation française. 2008 https://www.viepublique.fr/rapport/30166-salaire-minimum-et-bas-revenus-comment-concilier-justice-sociale-et-ef

[19] L’économie de la connaissance peut être définie comme caractérisant l’économie qui « dépend davantage des capacités intellectuelles que des intrants physiques ou des ressources naturelles » (Powell / Snellman 2004, p. 199).