Le cycle de la valeur et sa mesure dans les services

Les méthodes d’analyse de la valeur imposées par les opérateurs financiers et les méthodes comptables traditionnelles s’avèrent insuffisantes voire problématiques pour mesurer des pans entiers d’activités portant sur des ressources économiques pourtant évidemment utiles. C’est le cas de ce qu’il est convenu d’appeler la mesure de l’impact social de politiques publiques ou de l’économie sociale et solidaire. C’est également le cas dans d’autres domaines de production de services, comme les services aux environnements de travail, qu’ils soient internes ou sous-traités, qu’ils soient le fait d’opérateurs publics ou privés portant notamment sur des productions immatérielles comme la sécurité, la santé, l’éducation, le bien-être, la socialité, la préservation de l’environnement.

Après quelques décennies d’externalisations, les entreprises utilisatrices de ces services rencontrent cette question s’agissant de valoriser les productions des « services généraux ». Peu nobles et pourtant indispensables, ils sont valorisés à l’aune de coûts principalement salariaux. Ils sont alors mécaniquement en tension permanente face aux exigences d’économies et menacés de paupérisation.

Les concepts et méthodes d’analyse de la valeur sont en cause. Celles dont nous héritons sont globalement efficaces pour en optimiser la captation dans l’échange commercial. Elles ne permettent pas d’instrumenter sa production. Avec la montée continue en importance des services, des productions immatérielles et des enjeux environnementaux et sociaux, ces méthodes peuvent et doivent être élargies et « retournées ». Aussi bien pour le travail social que pour les services aux environnements de travail, elles doivent permettre de montrer que la création de valeur servicielle, l’impact social des politiques publiques et privées sur le bien-être, la santé, l’environnement…, sont des résultats d’un cycle de renouvellement des ressources.

1/ Théories de la valeur et pouvoir de valorisation

Le concept de valeur a été au cœur des théories et des controverses économiques jusqu’au début du XXème siècle. Il en a été évincé ensuite par le modèle de l’équilibre général qui fait du prix le signal universel et suffisant de l’activité économique. La financiarisation de l’économie mondiale tout au long de la seconde moitié du XXème siècle a ramené la valeur sur le devant de la scène à travers les notions de « création de valeur » et de « chaîne de valeur », mais sans remettre en cause la mécanique de valorisation par les échanges. Il y a deux façons de lire la généalogie du concept de valeur. La première emprunte la perspective d’un progrès de la connaissance : la succession des expériences économiques permet la construction du concept par couches successives. Elle aboutit à une définition composite de la valeur comme point d’équilibre entre le coût de production, l’utilité et la liquidité. La seconde considère les définitions successives du concept dans leur contexte historique comme autant d’expressions du pouvoir d’évaluation respectif des acteurs industriels, commerciaux et financiers.

De la quantité de travail à l’utilité

La question de la valeur est contemporaine de la première révolution industrielle dans ses trois dimensions : la création de richesse en dehors de la sphère agricole, l’extension de la division du travail et le développement du commerce international. A travers les controverses successives dont il est l’objet, le concept de valeur combine toujours trois dimensions : la production, l’usage et l’échange. Les théories classiques (Smith 1776, Ricardo 1817 et Marx 1867) situent la valeur du côté de la production : ce sont les théories de la valeur-travail. Pour échanger entre elles des marchandises de nature différente, il faut qu’un critère objectif permette de déterminer leurs prix relatifs. Ce critère, c’est la quantité de travail « incorporé » dans la marchandise ou la quantité de travail que cette marchandise permet d’acheter (Smith). Cette quantité est cependant variable selon l’habileté ou la productivité des travailleurs ; on parlera donc de « travail socialement nécessaire » (Ricardo) en se référant à une productivité moyenne du travail. Marx distingue le travail concret, orienté vers un usage spécifique, qui met en œuvre une matière, une technique et des instruments particuliers, et le travail abstrait commun à toutes les activités productives, qui est une simple dépense de force humaine. « Tout travail est d’un côté dépense, dans le sens physiologique, de force humaine et, à ce titre de travail humain égal, il forme la valeur des marchandises. De l’autre côté, tout travail est la dépense de la force humaine sous telle ou telle forme productive, déterminée par un but particulier, et à ce titre de travail concret et utile, il produit des valeurs d’usage ou utilités » (Le Capital, livre I).

De l’utilité à la rareté sanctionnée dans l’échange

Si elle s’applique bien aux produits industriels, la théorie de la valeur-travail ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des phénomènes de prix. Quelle que soit l’importance du travail incorporé pour les produire, les biens ont une valeur correspondant à leur utilité, c’est-à-dire à leur capacité de concourir à un usage. La théorie de la valeur-utilité se heurte cependant au paradoxe de l’eau et du diamant, dont la valeur relative est inversement proportionnelle à leur utilité effective. C’est pour surmonter ce paradoxe que la théorie néoclassique (Walras, Jevons, Menger, entre 1871 et 1874) élabore le concept d’utilité marginale : la valeur d’un bien sur le marché équivaut à celle d’une unité supplémentaire de ce bien. Un verre d’eau dans le désert vaut plus qu’un seau d’eau au bord d’un torrent. La rareté de l’eau est donc relative alors que la rareté du diamant est absolue. Alfred Marshall (1890) opère la synthèse entre valeur-travail et valeur-utilité en montrant que si l’utilité marginale détermine bien le prix à un moment donné, le prix d’un bien ne peut être durablement inférieur à son prix de production. La valeur se retrouve ainsi au centre de gravité entre l’utilité (usage + rareté), la production et l’échange.

La valeur comme désir de monnaie

Les théories classiques et néoclassiques de la valeur ont en commun un point aveugle, celui de la monnaie. Elles considèrent en effet que la question de la mesure d’une valeur comparable entre deux marchandises se pose indépendamment de l’existence de la monnaie, celle-ci n’étant qu’un instrument appelé à se développer avec la multiplication des échanges. À rebours de la majeure partie de la tradition économique, André Orléan (2011) estime le désir de monnaie comme ce qui définit prioritairement le jeu marchand. La valeur est d’abord d’une nature fondamentalement monétaire, c’est-à-dire essentiellement abstraite. C’est la « quête avide de monnaie » qui constitue l’énergie première des économies marchandes, et non le désir d’utilité. La monnaie permet de définir plus précisément l’économie marchande qui est « une économie où les acteurs sont à la recherche de monnaie ». Prix et valeur sont une même réalité. Ce qui définit la valeur d’un bien, ce n’est ni son utilité, ni la quantité de travail incorporé préalablement à l’échange, c’est la quantité de monnaie que ce bien permet d’obtenir dans l’échange, c’est-à-dire sa liquidité.

Une définition opératoire

La synthèse des approches permet d’envisager la valeur d’un bien ou d’un service comme le point d’équilibre résultant de la confrontation de plusieurs acteurs détenteurs d’un pouvoir d’évaluation qui s’exerce dans et hors les frontières de responsabilité de chacun des acteurs économiques. Encore faut-il intégrer dans l’analyse de la valeur l’ensemble des activités comme des parties prenantes de la production et l’ensemble des ressources comme des bénéficiaires de la valeur produite.

2/ L’approche par les chaînes de valeur

Introduit en 1985 par Michaël Porter, le concept de chaîne de valeur n’a pas pour objet à l’origine de contribuer à la théorie de la valeur mais vient à l’appui d’un raisonnement sur l’avantage concurrentiel[1]. Pour Porter, la firme peut être analysée comme une combinaison d’activités. Chacune de ces activités, qui combine moyens de production, ressources humaines, technologie et information, est simultanément un facteur de coût et une source de valeur. L’avantage concurrentiel s’obtient par une combinaison optimale des activités au sein et autour de la firme tout en recherchant, pour chaque activité, l’équilibre pertinent entre la réduction des coûts et l’accroissement de la création de valeur, c’est-à-dire de la différenciation par rapport aux produits et services concurrents. Du point de vue de la firme, pour Porter la définition de la valeur est simple : c’est le prix que le client est prêt à payer pour le produit et/ou le service.

Une approche systémique

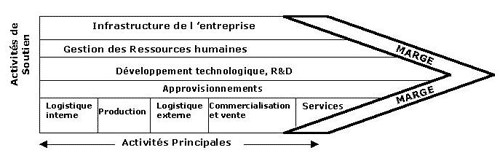

La première originalité de Porter est de considérer que c’est l’ensemble des activités de la firme qui constitue la chaîne de valeur, les activités de soutien au même titre que la chaîne de production et de commercialisation, ce qui donne le schéma suivant :

La deuxième originalité est l’approche systémique : la chaîne de valeur de la firme s’insère dans un flux d’activités impliquant ses parties prenantes (fournisseurs, sous-traitants, concurrents, etc.) qui ont elles-mêmes leurs chaînes de valeur. Les connexions internes et externes entre activités influent de diverses manières sur la chaîne de valeur : la mutualisation de services permet par exemple des économies d’échelle mais génère des coûts de coordination, de compromis et de complexité. Le client lui-même organise sa propre chaîne de valeur : le « prix qu’il est prêt à payer » est déterminé par un ensemble d’activités dont la valeur est mesurée soit en termes monétaires, soit en temps passé, mais également en intensité relationnelle, en prestige, etc. La différenciation qu’une firme est capable de créer sur un produit peut alors s’analyser en termes de cohérence entre sa chaîne de valeur et celle du client.

Les exemples d’IKEA et de Nespresso permettent d’illustrer l’analyse de Porter. Le premier domine le marché des meubles à petit prix autant en augmentant la qualité perçue de ses produits grâce au design qu’en maîtrisant les coûts logistiques grâce à la technique du colis plat. Nespresso nous convainc de payer notre café trois ou quatre fois plus cher qu’avant en développant un narratif du produit analogue à celui du vin et en nous permettant la confection instantanée du café à la maison et au travail.

Une approche étendue à la valeur partagée

Or la chaîne de valeur du client intègre des éléments qui ne sont pas purement utilitaristes (au sens de la maximisation de l’utilité individuelle d’un produit ou d’un service) ou symboliques (effets d’image, biens de prestige). Elle s’étend à des biens communs : respect de l’environnement, produits recyclables, performance énergétique, conditions de production, capabilité de ses propres travailleurs etc. De ce point de vue, externalisés ou non, les services aux environnements de travail par exemple contribuent indirectement à la production mais constituent un levier indispensable d’enrichissement (a minima d’entretien) d’un bien commun à l’échelle de l’entreprise ; les espaces de travail (fonctionnalités, durabilité) au service de ses propres « ressources » humaines (santé, compétences, bien-être).

A partir de cette idée d’élargissement de la chaine de valeur, Michaël Porter et Mark Kramer publient entre 2002 et 2011 une série d’articles dans la Harvard Business Review. Ils prônent d’abord une extension de la chaîne de valeur à la responsabilité sociale des entreprises. Cette extension, dans le monde de l’immobilier par exemple, est d’autant moins discutée aujourd’hui qu’elle est soutenue par des incitations légales comme celle de la Taxe Carbone (2014), les contraintes de traitement de déchets des metteurs sur le marché de matériaux de construction (applicable à partir de janvier 2022[2]), ou encore, le décret Tertiaire[3]. Ils finissent ensuite par proposer que les externalités sociales et environnementales ne soient pas traitées comme telles mais intégrées à la chaîne de valeur de la firme, sous le concept de valeur partagée. Celle-ci peut consister :

- à concevoir les produits pour un marché à faible pouvoir d’achat (bottom of the pyramid) ;

- à intégrer les externalités dans la conception de la productivité (les coûts énergétiques, environnementaux et humains ont in fine un impact sur la chaîne de valeur de la firme) ;

- à envisager le développement de la firme dans son environnement territorial (écosystème).

RSE | VALEUR PARTAGÉE |

Valeur = faire le bien Citoyenneté, philanthropie, développement durable

D’initiative ou en réaction à une pression extérieure

Distincte de la profitabilité Démarche déterminée par l’obligation de rendre compte ou par une préférence personnelle Impact limité au budget de la RSE

Exemple : acheter la matière première en commerce équitable | Valeur = utilité économique et sociale / coût Création de valeur pour la firme et pour son écosystème Intégrée à la compétitivité

Intégrée à la profitabilité Démarche stratégique de la firme

Investissement global de la firme

Exemple (Nespresso) : qualité de la matière première intégrée à la CHAÎNE DE VALEUR, i.e. justifiant le prix élevé du produit |

Ainsi enrichie, l’analyse des chaînes de valeur présente de multiple intérêts. Elle n’invalide pas la définition de la valeur que nous avons retenue, le point d’équilibre résultant de la confrontation de plusieurs acteurs détenteurs d’un pouvoir d’évaluation. Elle introduit cependant l’idée que cet équilibre ne se réalise pas sur un point fixe. De ce point de vue, il faut éviter de penser la chaîne comme un séquencement simple et linéaire, avec un début, une fin et des positions plus ou moins favorables d’un point de vue d’avantage concurrentiel. Il faut la voir plutôt comme un ensemble d’éléments interagissant tout au long d’un processus dynamique qui fait intervenir en permanence des décisions calculées (investissement, maîtrise des coûts, estimation de la demande) et des transactions négociées. On ne parlera donc plus de point d’équilibre mais d’équilibre dynamique.

3/ La valeur économique et sociale des ressources et du commun

La théorie de la valeur-travail cherchait la substance commune des marchandises dans le travail nécessaire à leur production ; la théorie de la valeur-utilité, parfois qualifiée de subjective, relativisait celle-ci au moment et aux circonstances de leur achat (valeur marginale). L’intérêt essentiel du concept de chaîne de valeur dans cette acception élargie est précisément sa dimension systémique. Elle est le produit d’une combinaison d’interactions réflexives et dynamiques. La production (d’un bien tangible ou d’un service) n’a jamais de valeur en soi : son prix est acceptable pour le client et pour le vendeur en fonction d’une chaîne de coûts et d’utilités. Les uns et les autres sont relatifs à une pertinence située et évaluée par chacun des acteurs. Elle est évolutive et sans cesse reconstruite dans des processus que l’on peut qualifier de dialogiques, et pour certains, de politiques au sens fort. L’échange qui acte le prix que le client est prêt à payer est ainsi fondé sur une acceptation de la dépense d’un côté, en contrepartie d’un engagement de contribution à la chaine de valeur en biens ou en services de l’autre.

Une production centrée sur les ressources

Ce qui nous intéresse ici est que l’on peut appliquer le même type d’analyse systémique et de calcul de l’utilité économique et sociale aux productions de produits tangibles et marchands, mais également aux productions de services immatériels privés ou délivrés par un service public, pour répondre aussi bien à des intérêts d’acteurs particuliers (dont les entreprises) ou d’intérêt général. Dit autrement, la production peut être finalisée sur la réponse à une demande d’acteur individualisable ; la santé et ou le bien-être d’une personne ou d’un groupe par exemple. Elle peut être déployée en vue d’obtention d’une valeur du commun ; la sécurité ou la santé publique par exemple. Il peut s’agir de biens tangibles durables ; un équipement médical, ou d’une prestation de service immatérielle ; sanitarisation par exemple. Dans tous les cas, l’analyse de la chaine de valeur élargie et la mesure de l’utilité économique et sociale sont possibles. La différence majeure avec le concept de Porter est que la chaîne de valeur ne génère pas seulement une marge au moment de transferts de droits de propriété, mais entretient et régénère les ressources des bénéficiaires des services et parfois même, du bien commun. Dans tous les cas, le calcul de l’utilité économique et sociale :

- peut toujours être décomposé en activités dont chacune représente un coût et une création de valeur ;

- et s’insère dans un ensemble d’activités susceptibles de la même analyse.

Une difficulté de la démarche d’évaluation restera qu’un coût peut toujours s’exprimer en valeur monétaire alors que la valeur créée n’est pas toujours mesurable à l’aide d’une métrique aisément chiffrable (sauf, a contrario par exemple, en coûts évités pour la collectivité). La notion de différenciation peut cependant intervenir pour qualifier l’impact par rapport à la situation existante. On retrouve ici, la définition de la production de valeur des services comme modification ou transformation favorable de l’état des bénéficiaires, ou de celui de leurs environnements. La production n’est plus mesurée par un dénombrement (un volume) ou la mesure de caractéristiques tangibles. Elle n’est pas réductible à une monétisation dans le cadre d’un transfert de droit de propriété, ou même d’une mise à disposition temporaire de biens, d’équipements ou de compétences. « Un service peut être défini comme un changement d’état d’une personne, ou d’un bien appartenant à un agent économique quelconque, changement qui est réalisé par un autre agent économique avec l’accord préalable du premier agent[4] ». Elle est bien réelle, mais par l’appréciation de la modification d’un état.

Des composantes des coûts en regard d’utilités

Si la valeur économique d’un bien ou d’un service résulte de la combinaison variable de son coût, de son utilité et de sa liquidité, entendue comme sa capacité à être échangé, la valeur d’une activité ou d’une action peut quant à elle être mesurée à partir d’un schéma analogue : elle a un coût. Dans tous les cas, ce coût est composé d’un coût de production (notamment la masse salariale des acteurs sociaux), mais pas seulement dans les cas des ressources qu’elles soient humaines (santé, compétence, confiance) ou qu’elles relèvent d’actifs des environnements de tous types (privés ou communs). Pour les communs, s’ajoute un coût de contribution, si l’on veut bien qualifier ainsi d’une part les transferts sociaux mobilisés (impôts et cotisations finançant les prestations), et d’autre part l’engagement humain, bénévole ou professionnel requis. Pour l’enrichissement, le maintien ou la régénération des ressources, s’ajoute enfin un coût d’opportunité[5], si l’on veut bien reprendre ce concept cette fois pour qualifier le « consentement à la dépense » d’un acteur, non pour acquérir un bien matériel ou immatériel, mais pour entretenir un actif, un patrimoine ou une ressource. Dans l’exemple des services aux environnements de travail, le sourire accueillant d’une hôtesse ou la propreté de la moquette sont des valeurs qui ne se limitent pas à leur coût. Elles ont une utilité relative et font l’objet d’échanges. La valeur produite est dans une utilité, pour les bénéficiaires dont elle accroît les capabilités et pour la société, l’intensité et la qualité du lien social se manifestant par une multitude d’usages ; enfin, échangeable ou non, pour avoir la moindre valeur, la production matérielle ou intangible doit être accessible. Cette accessibilité est un sujet en soi. Elle est opérée par les marchés pour les biens. Elle doit être construite par la proximité, la concomitance et la coproduction pour les services. C’est une vertu cardinale pour des activités dont une finalité est la construction d’une société inclusive.

Rareté et circularité

En économie, la notion de valeur est inséparable de celle de rareté. Rareté relative, dépendant de la disponibilité du bien ou de l’intensité de la rivalité pour l’obtenir. Cette notion banale revêt ici un intérêt tout particulier si l’on considère la question des ressources. Qu’il s’agisse de ressources naturelles, de ressources humaines ou de ressources sociales, la question est en effet moins celle de leur rareté à un moment ou en un lieu donné (qui détermine leur utilité marginale) que celle de leur entretien, de leur renouvellement, de leur qualité ou de leur « durabilité ». La problématique de l’énergie, des matières premières et de la biodiversité, abordée sous cet angle, a conduit à l’émergence de l’économie circulaire.

Valeur sociale

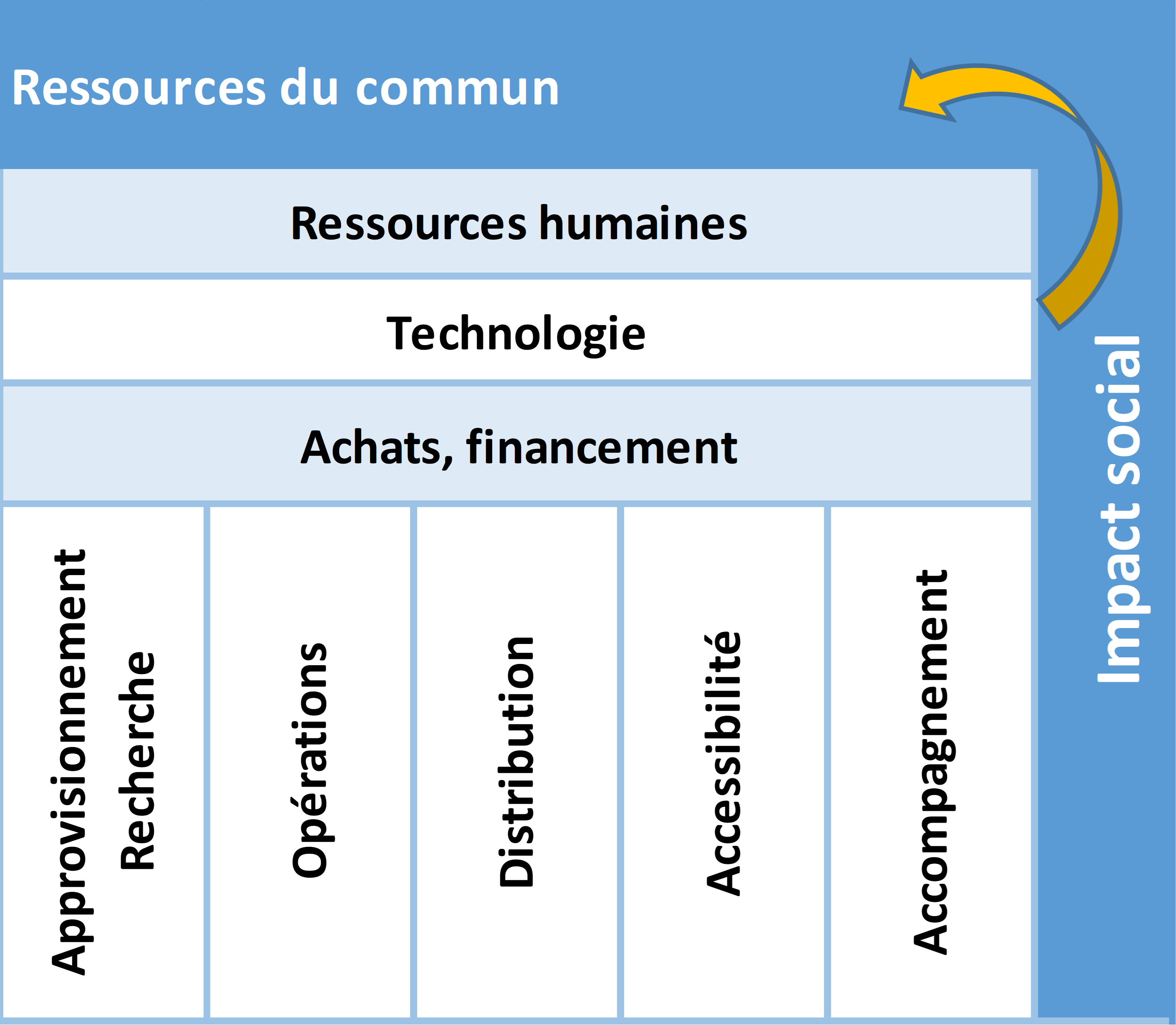

S’agissant de la valeur sociale, on s’aperçoit très vite qu’elle n’a elle-même de sens que dans un schéma de circularité. En effet, l’activité sociale dont on cherche à mesurer l’impact trouve ses ressources dans ce que la société a de commun ou a déjà mis en commun : le territoire, la sociabilité, la solidarité et l’engagement pour le commun ; l’argent public, les institutions éducatives et sociales pour le « mis en commun ». La mobilisation de ces ressources permet de développer des activités, lesquelles produisent des réalisations qui génèrent des résultats dont les conséquences imputables sont les impacts sociaux. Si ce qui justifie l’activité sociale est la réparation ou la prévention de l’appauvrissement de la société (exclusion, isolement, dépendance, violence, pathologies), on peut logiquement en déduire que sa finalité est l’accroissement des ressources du commun : vitalité du territoire, intensité du lien social, taux d’activité, capacité d’agir et d’entreprendre qui alimentent à leur tour institutions et ressources publiques. Ce qui conduit à représenter la chaîne de valeur de l’activité sociale de manière circulaire :

Le schéma est également applicable du point de vue du bénéficiaire de l’activité sociale (étant entendu qu’il en est aussi un acteur) : pour lui, la finalité de l’activité est son inclusion dans la société et le développement de ses capabilités ou de son pouvoir d’agir, ce dernier n’étant défini ni comme une compétence individuelle, ni comme l’effet d’une organisation collective, mais comme le bénéfice individuel de la mobilisation de ressources existant dans la communauté[6].

L’inclusion des externalités

Avec le concept de chaîne de valeur élargie, Porter et Kramer avaient tiré les conséquences du caractère systémique de la chaîne de valeur : celle-ci ne s’arrête ni aux portes de l’entreprise ni aux frontières de l’échange marchand, comme le suggérait déjà l’idée d’une chaîne de valeur du client. La chaîne de valeur élargie absorbe les « externalités » de l’activité économique : les externalités positives sont de la valeur créée, les externalités négatives de la valeur détruite. Elle absorbe pour la même raison l’impact social : la société n’est pas un univers « extérieur » à l’activité, elle en est une partie prenante généralisée au sens où elle fournit des ressources indispensables à l’activité (infrastructures, aménités, compétences) et où celle-ci contribue à la régénération ou à la déplétion de ces ressources, au même titre que des matières premières et des ressources naturelles. La crise sanitaire par exemple nous permet de saisir concrètement le cycle de la valeur sociale : l’arrêt des activités culturelles, récréatives ou de loisirs a une contrepartie économique directement mesurable en perte de chiffre d’affaires, de revenus et d’emploi et rend visibles les chaînes de valeur marchandes liées à ces activités, mais elle détruit aussi le tissu social, la trame et la chaîne invisibles des interactions constitutives de la vie en société sans lesquelles l’activité économique n’a plus ni sens ni raison d’être.

4/ Comment mesurer ?

L’élargissement de la chaîne de valeur au renouvellement des ressources permet de construire une vision globale du cycle de la valeur, d’en éliminer les externalités, c’est-à-dire les ressources arbitrairement exclues du cycle de la valeur alors qu’elles en sont des composantes vitales (la santé, les ressources naturelles…). Mais la diversité des phénomènes appréhendés et la combinaison potentiellement infinie des chaînes de valeur posent la question pratique de la mesure : quelle serait l’utilité d’un concept de valeur qui échapperait à toute possibilité de mesure ?

La monétisation de la valeur

On peut légitimement considérer que l’expression monétaire de la valeur sociale offre « un cadre d’analyse pour mesurer et rendre compte d’une conception élargie de la valeur incluant les coûts et les bénéfices à la fois sociaux, environnementaux et économiques »[7]. L’approche monétaire de la valeur sociale part du principe que l’ensemble des contributions, financières et humaines, mobilisées par une activité dans un processus de création de valeur, de même que l’ensemble des effets sociaux induits, peuvent être exprimées sous forme de valeur monétaire, y compris celles qui échappent aux échanges marchands, et donc aux mécanismes habituels de recherche de prix. Les contributions financières ou salariées peuvent être directement exprimées en termes monétaires. Les contributions bénévoles seront, quant à elles, valorisées en fonction du taux de rémunération horaire moyen correspondant au travail effectué : par exemple, la valeur d’une activité de soutien scolaire proposé par le bénévole d’un centre social sera déduite à partir des prix pratiqués par les organismes professionnels. De même, les effets sociaux produits par une activité sont facilement monétisables lorsqu’ils correspondent à une plus-value financière directe pour certaines parties prenantes, au premier rang desquelles les bénéficiaires ou la puissance publique : un programme de retour à l’emploi destiné à des personnes qui en étaient durablement éloignées permet à ses bénéficiaires d’augmenter leurs revenus et à la puissance publique d’éviter certaines dépenses « passives » (RSA, coûts de l’accompagnement institutionnel, aides au logement, soins de santé, etc.) liées au phénomène de chômage de longue durée. La monétisation d’autres effets sociaux (le sentiment de reconnaissance sociale, l’accroissement de l’autonomie individuelle) nécessitent de les comparer à des biens échangés sur le marché, selon diverses méthodologies, plus ou moins robustes.[8] L’unité de mesure monétaire permet ainsi d’établir la « rentabilité sociale » d’une activité c’est-à-dire la confrontation de ses effets avec les ressources humaines et financières qu’elle mobilise. En pratique, le calcul de cette « rentabilité sociale » revêt une forte dimension instrumentale. En effet, il s’agit le plus souvent de traduire les effets sociaux en « coûts évités » pour ses financeurs existants ou potentiels, au premier rang desquels la puissance publique. Dès lors, la recherche d’une « rentabilité sociale » correspond à une stratégie d’optimisation des dépenses budgétaires, offrant à la « promesse » issue de l’investissement social une « traduction opérationnelle », comme y invite par exemple France Stratégie.[9]

Des processus de valuation

Quels que soient les arguments pragmatiques en sa faveur, l’expression monétaire de la valeur renvoie au pouvoir de valorisation, le pouvoir de celui qui détient la ressource financière et dont les décisions sont motivées par l’optimisation de cette ressource à l’exclusion plus ou moins assumée de toutes les autres. Le point aveugle de la chaîne de valeur de Porter, c’est « le prix que le client est prêt à payer » ; lorsque la chaîne de valeur s’élargit, les points aveugles se multiplient : le temps que le patient est prêt à attendre aux urgences, les heures supplémentaires que le soignant ou le fonctionnaire de police est prêt à accepter, l’appauvrissement que la biodiversité peut supporter avant l’effondrement… La question de la mesure est donc bien celle de l’intégration des multiples significations concrètes de la valeur dans un dispositif qui permette de les confronter utilement et donc de les comparer.

C’est sur cette question que la Fonda, think tank du monde associatif, a entrepris d’expérimenter l’analyse des chaînes de valeur avec plusieurs centres sociaux de la Drôme et de Seine-Maritime. (CF. compte-rendu[10]). Il ne s’agissait pas d’un travail d’expert ou de consultant, mais d’une démarche d’éducation populaire visant à faire détecter et mesurer par l’ensemble des acteurs du centre social la valeur qu’ils créent pour leur territoire. La première phase, celle de la décomposition des activités et des interrelations avec les parties prenantes n’a pas posé de problème majeur. Elle a permis à chaque acteur de se situer sur la carte d’un écosystème et de mettre en lumière la contribution des fonctions-support à la réalisation des projets. La difficulté survient lorsqu’il s’est agi de mesurer le résultat de l’action. La cartographie a fait apparaître une telle quantité de maillons dans les chaînes de valeur que la recherche d’indicateurs quantitatifs pour chacun d’entre eux apparaît comme une tâche impossible. Il va donc falloir choisir parmi les activités celles dont les effets sont mesurables et significatifs pour le projet que s’est donné le centre social.

Cette étape de la démarche est celle des questions évaluatives. Pour définir ce que l’on veut évaluer, il faut croiser trois axes de questionnement : l’analyse des activités (ce que nous faisons déjà, les moyens que nous mobilisons), la formulation des finalités (l’état du monde auquel nous aspirons, qu’on appelle aussi « théorie du changement ») et l’énoncé des objectifs (les résultats concrets que nous visons). Ce n’est qu’après avoir vérifié que les objectifs sont cohérents avec les finalités et compatibles avec la réalité des activités ou des moyens que l’on pourra rechercher des indicateurs pertinents, qu’il s’agisse de données quantitatives, de classements de préférences, de taux de satisfaction ou de tout autre indice que l’on s’accorde à juger significatif. Reformulons la démarche autrement : avant de mesurer l’efficacité de ce que nous faisons, il nous faut attribuer des valeurs aux buts que nous poursuivons, c’est-à-dire délibérer sur le sens de notre action. Il n’existe pas en effet d’étalon de mesure universel pour l’intensité du lien social ou la qualité du vivre ensemble. On peut chiffrer les inégalités à partir des écarts de revenu, mais il n’y a pas d’échelle de l’égale dignité des personnes. Sans être définies objectivement, ces valeurs sont cependant perçues à travers des situations, des événements, des attitudes, lesquels peuvent être repérés au cours des activités du centre social. Le choix des indicateurs est donc le fruit d’une réflexion sur l’expérience commune et sur sa confrontation avec les finalités de l’action.

Née de la recherche d’une solution pratique aux problèmes de faisabilité de la mesure dans l’analyse d’une chaîne de valeur, la méthode des questions évaluatives correspond assez étroitement à ce que John Dewey a appelé, dans les années 1930 (!) la valuation[11]. « Le processus de valuation relie la situation immédiate, présente et locale, à des perspectives plus larges, temporelles (expérience passée, anticipation des conséquences futures) et sociales (traduction des préoccupations sociales en objectifs débattus collectivement, lien avec des activités se déroulant ailleurs mais influant sur la situation valuée). Pour assurer de tels liens, la valuation fait appel à différents mécanismes de médiation, comme les chiffres comptables et financiers, les classements, les indicateurs de performance ou les jugements qualitatifs sur la performance.[12] »

En pratique, la valuation prend la forme d’une délibération ou d’une négociation entre les parties prenantes d’une chaîne de valeur. La valuation peut alors être considérée comme un acte de partage du pouvoir de valorisation, partage consenti non par volonté de faire le bien mais parce qu’il conditionne le renouvellement du cycle de la valeur. Dans les services aux environnements de travail il sera ainsi question de gouvernance et d’instanciation des décisions, dans l’affectation de moyens limités à des attentes diffuses, contradictoires ou simplement discutées afin de reconstruire régulièrement l’accord sur la pertinence et l’efficience de la relation.

Considéré à la fois comme le concept et le cadre méthodologique d’une approche systémique des activités productives, l’analyse du cycle de la valeur permet de surmonter la séparation entre les sphères de l’économique, de l’écologique et du social. Elle constitue une base argumentative solide pour sortir des impasses d’une économie asphyxiée par la financiarisation, d’une écologie tétanisée par la catastrophe imminente et d’une pensée sociale arc-boutée sur la déploration des injustices. La chaîne de valeur relie sans solution de continuité le micro au macro, l’acteur à la recherche de partenariats et de transactions au territoire en quête de survie pour son écosystème. Munies de ce savoir pratique, structuré non par la conformité à un modèle mais par le flux permanent du retour d’expérience, la collectivité locale, la branche professionnelle ou le réseau associatif peuvent s’asseoir à la table de la négociation collective, du développement durable ou du pacte de solidarité. Le présent texte et les études de cas qui l’accompagnent sont une invitation à en poursuivre l’exploration.

[1] Michaël PORTER, L’avantage concurrentiel (1985), tr.fr. Paris, Dunod, 1999.

[2] La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire publiée le 1er avril 2020.

[3] Décret du 23/07 2019 rendant obligatoire la réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de -40% dès 2030, et de 60% en 2050 par rapport à 2010.

[4] Définition de T.P. Hill, The review ot income and wealth, dec 1977, citée, reprise et précisée par Jean Gadrey, dans Services ; La productivité en question, 1996, page 171 ; « Une activité de service est une opération de transformation d’état ou de traitement portant sur un support C détenu, utilisé ou contrôlé par un agent économique A, effectuée par un autre agent B (le prestataire) pour le compte de A ».

Voir également Gadrey Jean, Le service n’est pas un produit : quelques implications pour l’analyse économique et pour la gestion. In: Politiques et management public, vol. 9, n° 1, 1991. pp. 1-24.

[5] Au sens que lui donne classiquement la science économique pour désigner, y compris sur un mode comptable, un coût virtuel qui nait du choix d’une option plutôt que d’une autre. Ce concept est notamment appliqué en finance pour caractériser des choix d’investissements en R&D.

[6] Cf. Yann Le Bossé, Sortir de l’impuissance, T1 : fondements et cadres conceptuels, Québec, ARDIS, 2012.

[7] ESSEC, Guide du retour social sur investissement, Les Cahiers de l’IIES, 2011, p. 8.

[8] Ces méthodologies sont, pour la plupart, présentées dans ESSEC, Guide du retour social sur investissement, Les Cahiers de l’IIES, 2011. Elles sont également évoquées dans Emeline Stievenart & Anne-Claire Pache (2014). Evaluer l’impact social d’une entreprise sociale : points de repère. Revue internationale de l’économie sociale, (331), 76–92.

[9] Arthur Heim, « Comment estimer le rendement de l’investissement social ? », France Stratégie, 2017.

[10] www.fonda.asso.fr

[11] John DEWEY, Théorie de la valuation in La formation des valeurs, tr. Fr. Ed. La Découverte, 2011.

[12] Philippe LORINO, Pragmatisme et étude des organisations, Ed. Economica, 2020.