Légiférer sur les horaires de travail des salariés de la propreté ?

Notes de lecture des travaux de février 2025 de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

Michel Platzer pour les Cahiers du CRDIA

L’Assemblée remet le projet sur l’établi

Le 12 février 2025, la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale a consacré une partie de sa journée de travail à l’étude d’une « proposition[1] de loi visant à protéger les travailleuses et travailleurs du nettoyage en garantissant des horaires de jour ». Ces travaux de 2025 viennent comme en écho à une autre proposition de loi de 2020 « visant à améliorer les conditions de travail des agents d’entretien » examinée à l’époque par cette même commission.

Le sujet des conditions de travail des salarié-e-s de la propreté s’invite donc une nouvelle fois au Parlement, chaque débat en commission s’effectuant sur la base d’auditions et d’un rapport. Ce rapport de 2025, focalisé sur la question des horaires, accessible en ligne[2] et établi sous la direction de Mme Sophie Taillé-Polian, Députée, détaille les différents aspects de cette problématique sociale, économique et culturelle, évoquée récemment par François-Xavier Devetter[3] dans les Cahiers du CRDIA n°36 « Les caractéristiques socio-démographiques des salariés du nettoyage hors domicile ». Les Cahiers du CRDIA présentent ici les « notes de lecture » d’extraits de ce rapport qui concernent plus particulièrement la politique des Services aux Environnements de Travail (SET).

Un constat largement partagé sur les pratiques horaires actuelles

La première partie du rapport -le constat- développe la problématique des conditions de travail des salarié-e-s de la propreté. On retrouve les constats largement partagés sur les difficultés auxquelles font face au quotidien les personnels de propreté dans l’exécution de leurs tâches :

- Des métiers féminins, plutôt âgés et marqués par une forte présence de salariés immigrés ou étrangers, assujettis au temps partiel ;

- Des horaires atypiques et fractionnés difficilement justifiables ;

- Des effets néfastes, bien documentés par la littérature scientifique, sur la santé et la vie sociale ;

- Un manque de reconnaissance et de perspective professionnelle.

Le « chassé-croisé » entre salariés de la propreté et occupants des bureaux illustre bien cette situation :

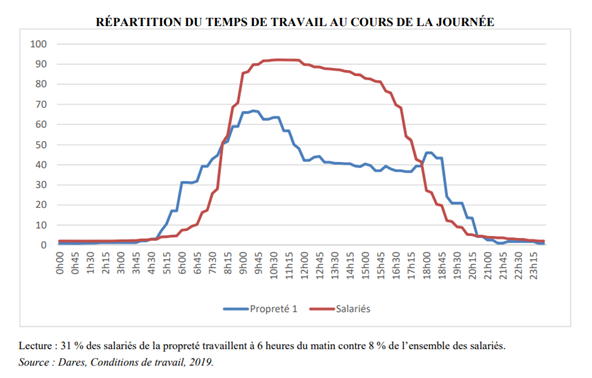

« S’agissant des agents de nettoyage plus spécifiquement, une analyse fine d’une journée type, répartie en trois quarts d’heures, fait apparaître une prévalence du travail très matinal et en soirée. En effet, le graphique ci-dessous illustre parfaitement le chassé-croisé entre les travailleurs de la propreté et le reste des salariés qui s’opère dans les bureaux aux alentours de 8 heures 30 le matin et 18 heures le soir ».

Toutefois, le rapport, reprenant les données de l’Igas[4] souligne que, parmi les 5 branches abonnées aux temps partiels (propreté, aide à domicile, grande distribution, restauration rapide, hôtels-cafés-restaurants), les salariés de la propreté apparaissent plutôt bien lotis :

- « ils travaillent moins le dimanche (5,9 % contre 26 % pour l’ensemble des cinq branches et par exemple, 17,7 % pour les aides à domicile) ;

- ils travaillent moins le samedi (29,9 % contre 49,5 % pour l’ensemble et par exemple, 80,8 % pour la grande distribution) ;

- ils travaillent peu le soir (3,7 % contre 12,3 % pour l’ensemble et par exemple, 32 % des salariés des hôtels-cafés-restaurants) ;

- ils travaillent marginalement la nuit (1,8 % contre 2,8 % pour l’ensemble et par exemple, 5,4 % pour la restauration rapide) ;

- enfin, ces salariés bénéficient d’horaires plus stables d’une semaine à l’autre que le reste des autres branches puisque seuls 11,9 % des salariés de la propreté ont des horaires variables contre 35 % pour l’ensemble et par exemple, 49,3 % dans la grande distribution ».

Mais il faut souligner que, parmi ces cinq branches, la propreté est la seule pour laquelle les horaires atypiques, parfois nécessaires, ne sont pas justifiés par la nature même de l’activité, notamment pour ce qui concerne le nettoyage des bureaux.

L’absence dans les travaux d’un des acteurs principaux, le donneur d’ordre

Le rapport souligne également que le dialogue social est « fragilisé par la présence d’un tiers donneur d’ordre », et précise : « fondamentalement, c’est la mécanique même de l’externalisation qui affaiblit le dialogue social. Du côté salarial, les nettoyeurs pâtissent d’une plus faible présence syndicale et du poids limité des institutions représentatives. À titre de comparaison, le taux de présence syndicale est cinq fois plus faible que chez les agents de service du secteur public ».

Le rapport met en évidence le rôle central des donneurs d’ordre dans l’évolution des situations de travail, tout en reconnaissant qu’ils ne sont pas partie prenante des travaux de la Commission. Cette absence d’un acteur central de la dynamique du progrès limite la portée des travaux et des propositions. Il s’agit bien d’« une relation triangulaire entre salariés, employeurs et donneurs d’ordres paralysante »

« Du côté patronal, les employeurs font savoir que malgré leurs campagnes de sensibilisation, ils restent très dépendants de la bonne volonté des donneurs d’ordre de mettre en place des politiques de responsabilité sociale ambitieuses[5]. Aussi, les travaux préparatoires ont-ils mis en évidence la nécessité d’agir au sein de cette relation tripartite via les clauses sociales des marchés notamment. N’étant pas au cœur même de la proposition de loi, des préconisations en ce sens ne seront pas reprises dans le dispositif de la proposition de loi mais la rapporteure a pleinement conscience de l’efficacité de ce levier d’action ».

Le rapport pointe également les freins culturels à la mise en place de nouveaux horaires de travail :

« Un dernier blocage – et pas le moindre à lever pour le législateur – réside dans la résistance culturelle au changement. Pourquoi les donneurs d’ordre ne souhaitent-ils pas que les prestations de ménage aient lieu en journée ? Par habitude, par confort, par inertie, par paresse de devoir s’adapter… Voilà les raisons prioritairement évoquées par les personnes auditionnées lors des travaux préparatoires en plus, bien entendu, d’idées reçues sur l’impossible cohabitation entre nettoyeurs et salariés. Des considérations économiques de perte de productivité des salariés ne sont pas non plus à négliger même si elles restent extrêmement marginales si l’on compare le temps de passage d’un aspirateur qui nécessite de quitter son bureau à une pause cigarette… Pourtant, les enquêtes d’opinion menées par la Fédération des entreprises de propreté, d’hygiène et services associés (FEP) auprès des entreprises et donneurs d’ordre qui ont adopté le travail en journée sont sans appel :

- 95 % des entreprises qui sont passées au travail en continu et/ou en journée se déclarent satisfaites ;

- 81 % des donneurs d’ordre interrogés relèvent une meilleure identification des besoins de l’entreprise en matière de nettoyage et d’entretien, un sujet devenu fondamental depuis la crise sanitaire du covid-19 ;

- 68 % constatent des réponses plus rapides aux imprévus puisqu’assez logiquement, la coprésence des nettoyeurs et des salariés permet aux premiers de réagir immédiatement en cas de souci de propreté».

Le rapport précise enfin que l’Etat donneur d’ordre est « loin d’être exemplaire », alors que « selon la Fédération de la propreté, 92 % des entreprises en 2023 déclaraient s’engager ou souhaitaient s’engager dans le développement du travail en continu et/ou en journée ».

Un secteur public moteur, mais insuffisamment mobilisé

La FEP (Fédération des Entreprises de Propreté, d’Hygiène et Services associés) milite auprès des entreprises et de leurs clients en faveur du développement du travail en continu et/ou en journée. Dans les territoires, les exemples à succès des métropoles de Nantes, Rennes ou Dijon montrent que la volonté du politique est la clé du progrès. L’acheteur public est bien une force d’entrainement et une valeur de référence pour les clients et donneurs d’ordre privés mais, en 2023, seuls 73 appels d’offres publics mentionnent le travail en journée, soit un taux de présence de 3,7% qui atteint 7% pour les seuls appels d’offres formalisés (source : Fare Propreté, Observatoire des marchés publics).

Alors, si tout le monde s’accorde à reconnaître qu’une évolution des horaires de travail ne présente que des avantages, pourquoi la situation n’évolue-t-elle pas, au point qu’il faille envisager d’en passer par un nouveau texte de loi ?

Deux écueils techniques

Au-delà de l’absence des donneurs d’ordres dans le débat, deux écueils techniques sont détaillés dans le rapport :

- le premier concerne la définition même des horaires de travail atypiques ou non : « le rapport de l’Igas retient une définition restrictive des horaires atypiques puisqu’il ne prend pas en compte les horaires très matinaux auxquels sont confrontés la plupart des nettoyeurs. Il est d’ailleurs apparu, au cours des travaux préparatoires, que cette tranche horaire de 5 heures à 7 heures est un véritable angle mort statistique et réglementaire puisqu’interrogée sur le nombre de salariés travaillant sur cette période, la direction générale du travail n’était pas en mesure de fournir ces données »

- le second concerne la grande diversité des situations auxquelles sont confrontées les équipes de nettoyage, selon la nature et la destination des espaces à nettoyer. Certaines interventions, dans l’industrie ou la santé par exemple ne peuvent se faire simultanément à la production : les horaires des nettoyeurs sont contraints par les processus. D’autres, et notamment dans les bureaux, peuvent se développer à tout moment ou presque. Ainsi, la proposition de loi est structurellement ambigüe : le travail de nuit, et en horaires atypiques est interdit … sauf en cas de dérogation.

Le dispositif initial proposé

« S’inspirant du principe d’interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs inscrit à l’article L. 3163-1 du code du travail, la présente proposition de loi vise à interdire le travail de nuit pour les salariés de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés. Son article unique introduit ainsi un nouvel article L. 3122-14-1 dans le code du travail, posant le principe d’une interdiction du travail de nuit, assorti de dérogations possibles.

En effet, par dérogation, le travail de nuit pourra être autorisé pour les salariés de cette branche professionnelle pour répondre à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Ces dérogations devront pouvoir être justifiées auprès de l’inspecteur du travail. »

Les travaux de la Commission

La lecture du verbatim des débats de la Commission est au moins aussi éclairante que le texte du rapport : toutes tendances politiques confondues, les intervenant-e-s s’accordent sur l’objectif d’améliorer les conditions de travail des salarié-e-s du nettoyage au travers d’une meilleure gestion des horaires. Mais les moyens proposés qui, s’agissant d’une loi, ont par essence une portée générale, font l’objet de critiques de tous ordres jugeant le texte soit trop timoré, soit trop facilement contournable, soit économiquement déstabilisant pour les entreprises :

- risque de généralisation des dérogations réduisant la portée réelle du texte ;

- difficultés de contrôle par des équipes d’inspection du travail insuffisantes ;

- rupture d’égalité avec les autres travailleurs de la nuit ;

- risque de dégradation de situation pour celles et ceux pour qui les horaires décalés sont un avantage (cumul de plusieurs emplois) ;

- la voie législative n’apporte pas une réponse réaliste, il faut plutôt renforcer le dialogue social ;

- les majorations de 75% des heures de nuit sont économiquement impossibles ;

Le dispositif initial a été enrichi par la Commission sur proposition de la rapporteure

La rapporteure, consciente de la difficulté de l’exercice, précise : « J’ai choisi de présenter un dispositif restreint, dont la modestie ne traduit pas celle de nos engagements, mais celle du temps qui nous est imparti pour poser la première brique d’un édifice juridique encore largement à construire ».

Les modifications apportées au texte initial par le Commission sont les suivantes :

- « d’une part, l’interdiction a été élargie aux horaires non conventionnels dits « atypiques » entre 19 heures et 7 heures 30. En effet, la définition actuelle du travail de nuit est trop restrictive pour prendre en compte la réalité des conditions de travail des salariés de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés puisque statistiquement, seuls 9 % des salariés de la branche travaillent de nuit. La notion « d’horaires atypiques » se fonde sur la définition de l’Institut national d’études démographiques (Ined). Les bornes de début (19 heures) et de fin (7 heures 30) reprennent, quant à elles, la définition du travail en journée tel que l’entend la direction des achats de l’État dans la circulaire du 16 mars 2022 relative aux engagements de l’État pour favoriser, par l’achat public, un emploi de qualité et responsable dans les filières de la propreté et de la sécurité privée ;

- d’autre part, un décret déterminera les caractéristiques particulières de l’activité tenant à la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale justifiant une dérogation. »

En conclusion provisoire

Le consensus sur le caractère insatisfaisant de la situation actuelle, qui ne fait l’objet d’aucune remise en cause, est incontestablement un point positif. En référence aux mathématiques, est-il possible d’affirmer pour autant que ce problème, bien posé, se trouve à moitié résolu ?

Les échanges ont bien montré la difficulté de confronter un texte de loi, à portée générale, aux diversités des situations spécifiques induites par les réponses aux besoins exprimés, implicitement ou explicitement, par les clients. L’outil législatif est-il dans ce cas le mieux adapté ? La rapporteure imagine un « édifice juridique encore largement à construire ». Mais faut-il d’abord réglementer « en force », contraintes et contrôles à l’appui, la situation actuelle sans traiter au fond la question de la co-construction des SET par les œuvrants et les occupants bénéficiaires ? Et si donneurs d’ordres et prestataires faisaient leur révolution culturelle, et s’engageaient sur une généralisation du travail en journée appuyée sur la propreté à l’usage et le « nettoyer c’est bien, ne pas salir c’est mieux ? ».

Le texte de loi proposé

« Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3122‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122‑14‑1. – Le travail de nuit est interdit pour les salariés relevant de la branche professionnelle des entreprises de propreté et services associés.

Le travail en horaires atypiques, défini comme le travail effectué entre 19 heures et 7 heures 30, est également proscrit.

Par dérogation, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe, et sur autorisation de l’inspecteur du travail, le travail de nuit et en horaires atypiques peut être autorisé pour répondre à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Ces dérogations comportent des majorations de rémunération et des repos compensateurs accordés aux salariés de la branche mentionnée au présent article. Les heures de nuit font l’objet d’une majoration salariale de 75 %. Les termes du contrat de sous-traitance ou de prestation de service liant une entreprise de propreté et de services associés et un donneur d’ordre ne peuvent constituer un motif de dérogation pour la seule nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du sous‑traitant.

Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques particulières de l’activité tenant à la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale justifiant une dérogation. »

Article 2

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux horaires atypiques et fragmentés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés ainsi que sur les effets des stipulations conventionnelles dérogatoires en matière de durée du travail. Ce rapport examine notamment l’opportunité de subordonner ces dérogations à une compensation salariale ».

[1] La proposition de loi est à l’initiative du Parlement, alors que le projet de loi est à l’initiative du gouvernement, et est examiné en conseil des ministres avant son passage au Parlement. Les propositions sont beaucoup plus nombreuses que les projets : sur la législature 2021-2022, 23 projets et 307 propositions ont été déposés. Sur cette même période, 29 projets et 40 propositions ont été adoptés. Environ une proposition sur sept se traduit par une loi et il existe un stock de plusieurs milliers de propositions de loi « en attente », examinées par les Commissions mais sans passage en séance publique.

[2] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-soc/l17b0939_rapport-fond

[3] F.X. Devetter a également été auditionné dans le cadre du rapport de 2025.

[4] Inspection Générale des Affaires Sociales

[5] La Fédération des Entreprises de Propreté, d’Hygiène et Services associés (FEP) s’engage concrètement sur le travail en continu et/ou en journée : signature de Chartes d’engagements avec le Conseil National des Achats (CNA) et l’IDET, site internet dédié facilitant le recours aux études de faisabilité dans les marchés publics (https://www.achat-proprete.com/).