Retour d'expérience : La mise en œuvre de l’Excellence Opérationnelle par GSF

Eric Noleau, DGA de GSF

GSF et le projet

GSF, une entreprise française de propreté familiale :

Créée il y a un peu plus de 50 ans, 95% des 35 000 salariés de GSF sont en CDI. Avec un CA de 900M€, en croissance constante de l’ordre de 6% annuelle, GSF a choisi de se développer uniquement par croissance organique et en restant sur son cœur de métier. L’entreprise est spécialisée dans l’hygiène et la propreté, avec quelques services associés (offre multiservices en « soft » à partir de la propreté, hors restauration et sécurité). Ses clients sont variés, essentiellement tertiaires mais aussi des secteurs agroalimentaire, aéroportuaire, industrie, santé, grande distribution … et plutôt concentrés parmi les grandes entreprises pour des sites importants.

Les FMers[1] sont aussi parfois nos clients. Notre ADN, c’est le management. Une des caractéristiques de GSF réside dans le choix d’une organisation réservant un taux d’encadrement très élevé. Ce parti pris fait que GSF est rarement l’entreprise « la moins chère ». Par sa culture et son développement, GSF a la chance de pouvoir dire non dans les cas où l’entreprise juge que les prix des prestations sont situés trop bas. GSF peut renoncer à certaines affaires pour lesquelles nous considérons que le prix de marché est trop bas. Du coup, il y a des secteurs d’activité où l’on commence à disparaître, comme la grande distribution. La paupérisation est telle que l’on a du mal à continuer de travailler avec notre modèle. On parle de chance parce qu’on a toujours maintenu la possibilité d’une croissance régulière.

L’entreprise a ainsi deux points de fierté :

- La note de 80/100 obtenue sur EcoVadis, éthique responsable en fin d’année dernière, l’exemplarité en RSE fait partie de nos valeurs fortes ;

- Un taux de fidélisation client supérieur à 95%.

Un dispositif voulu par l’entreprise et cohérent avec la culture et les projets de GSF

L’entreprise a choisi GSF en 2012 pour l’ensemble de ses 5 sites tertiaires des campus de Paris. Sont venus s’y ajouter ensuite deux sites dont un site de production. Les effectifs en agents propreté dédiés à ces sites sont de l’ordre de 150 puis 200 personnes aujourd’hui. Au bout de deux ans, nous avons fait le constat commun d’un besoin de professionnalisation du pilotage : rationaliser les échanges, les actions, les orienter en amélioration continue. Il s’agissait de rentrer dans une logique de plan de progrès dont la vocation première n’était pas la rentabilité économique mais bien l’amélioration de la qualité. Cela passait par une meilleure appropriation par les équipes œuvrantes d’une démarche d’amélioration continue avec, au départ, deux intuitions : regarder ce qui se fait du côté des méthodes industrielles, creuser le sujet de l’implication forte par le personnel œuvrant.

On a coconstruit un projet que l’on a co-nommé « Excellence Opérationnelle », autour d’une vision partagée de la double exigence d’une qualité forte et d’un management responsable ; un management qui demeure soucieux d’enrichir la relation commerciale, mais aussi de prendre en compte le personnel opérant.

Pour GSF, cela faisait résonance avec notre définition de la maturité dans les services, en trois étapes :

- Obtenir bon niveau de performance conforme et adapté au cahier des charges défini,

- L’amélioration continue pilotée par le management,

- La responsabilisation des équipes par le Lean, des équipes vers lesquelles on ne se tourne pas spontanément toujours.

La première étape a fait l’objet de démarches multiples sur un peu moins de deux ans. Cela peut paraître long mais cela a permis de construire un certain nombre d’outils. L’initiative a démarré en novembre 2014. Il a fallu choisir les équipes, le site test, anticiper les étapes futures et fixer les objectifs du projet.

Six mois après, lancement du projet : des formations et les « ateliers du sens ». Cela s’accompagnait d’une explication vers les œuvrants sur le pourquoi de ces changements, de notre demande de s’exprimer, sur le besoin de travailler sur les bonnes pratiques). Dans ces 6 mois, il a fallu définir avec le client une architecture de réunions ritualisée et rationalisée, en réponse à une demande très précise mais qui fait gagner du temps par la rationalisation du flux d’information entre lui et nous. Cela a été un des points clefs de la démarche. Il fallut également 6 mois pour définir les « justes KPI » et les formes du reporting qui l’accompagne. Fin 2015, on avait obtenu l’adhésion de l’ensemble des équipes, on avait installé les outils, et notamment la dynamique de l’autocontrôle des œuvrants. Cela peut paraître étrange, mais dans nos métiers, enseigner aux opérants de prendre du temps pour contrôler eux-mêmes, ce n’est pas quelque chose qui se fait partout. En septembre 2016, on est entrés dans la démarche courante en rythme de croisière : l’ensemble du kit de formation est opérationnel, les fiches de bonnes pratiques sont entrées dans les mœurs, les calendriers des réunions sont définis et on engage la démarche apprenante.

Au bout de deux ans, les résultats parlent d’eux-mêmes :

Entre 2016 et 2018, nous avons simultanément observé :

- une hausse de l’indice de qualité (diminution des de non-conformités observées par le client) de 88 % à 94%,

- une diminution par 3 des réclamations des bénéficiaires,

- et, très symptomatique pour des équipes de nettoyage, un doublement de ce que nous appelons les alertes : informations remontées de façon immédiates, permettant de résoudre un problème avant qu’il ne soit découvert par les équipes de maintenance.

C’était important pour le client que les yeux des équipes propreté, qui arrivent très tôt le matin et partout, lui permettent d’avoir une détection systématique des soucis qu’il peut rencontrer (éclairage, fuite d’eau…). Et c’est un bon indicateur. Enfin, autre indicateur fort d’appartenance, nous avons enregistré une diminution nette et lisible de l’accidentologie et de l’absentéisme (baisse de 38%).

D’autres bénéfices sont là même s’ils ne se mesurent pas : intérêt social et sociétal, changement du sentiment d’appartenance, de valorisation de l’équipe. Ce n’est jamais exhaustif, mais l’attitude du service a été modifiée, le sourire, le souci d’apporter de l’information, de chercher de l’information, de savoir ce qu’a dit le client, un sentiment d’utilité. Enfin, la démarche a permis à tout l’encadrement d’évoluer.

Les trois outils clefs

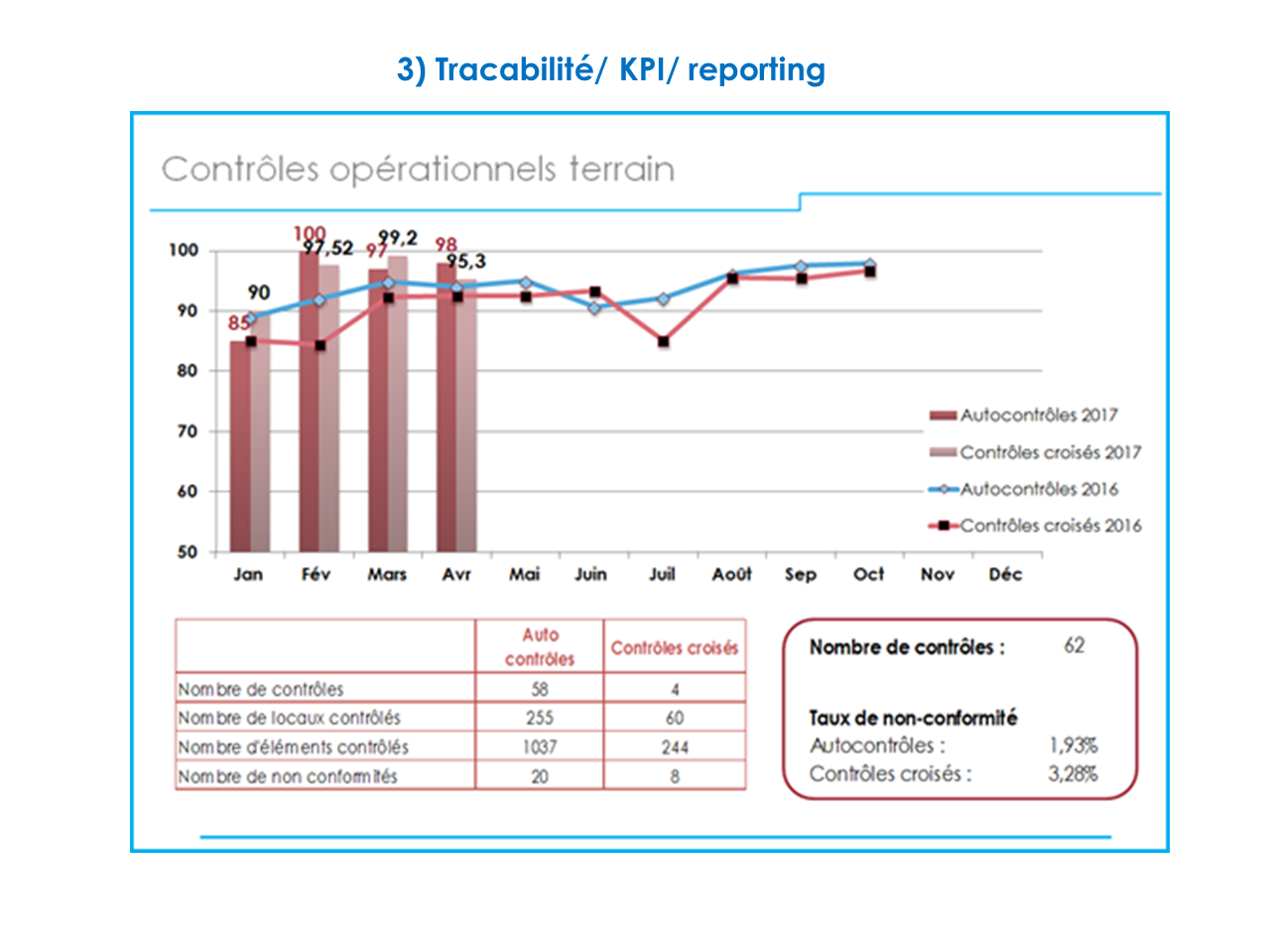

Les trois outils mobilisés dans le cadre de ce projet n’ont rien de révolutionnaire, mais ils sont rarement utilisés avec des équipes peu qualifiées (voir schéma 1).

[1] Les sociétés de Facility Management

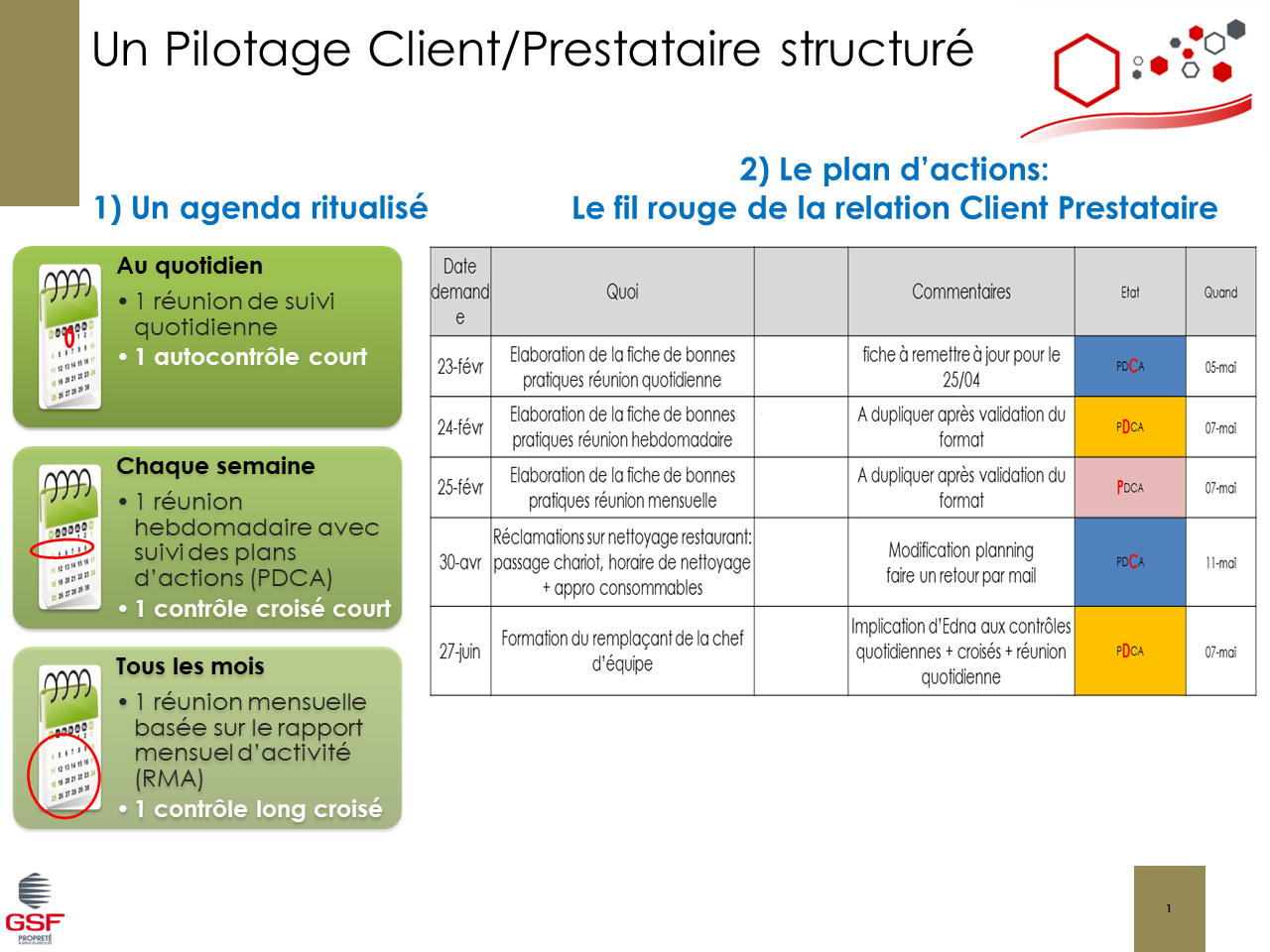

Schéma 1 : les trois outils mobilisés par GSF : agenda ritualisé, plan d’action, traçabilité et reporting

Structurer avec le client une architecture de réunions permet de gagner du temps sur le flux d’informations, mais aussi de trouver un alignement pragmatique entre le cahier des charges, le contrat, le type de contrôle réalisé et la satisfaction des bénéficiaires.

Ce type de réunion, 5 minutes par jour, 30 minutes par semaine, assez variable … mais quelque chose de quotidien, quelque hose d’hebdomadaire, des bilans mensuels d’activité, un fil rouge jalonnant un plan d’actions suivi à chaque réunion, des KPI tous les mois pour lire l’évolution… Cela a permis, aux dires du client, d’être beaucoup plus économe en temps passé : qu’est-ce que je dis, à quel moment, sur quel support, avec qui (en face) ? L’absolue nécessité d’une organisation miroir en face de nous, c’est aussi l’objectif de cette architecture et c’est rendu possible par ce travail rigoureux et ritualisé auquel on se tient ensuite avec le client.

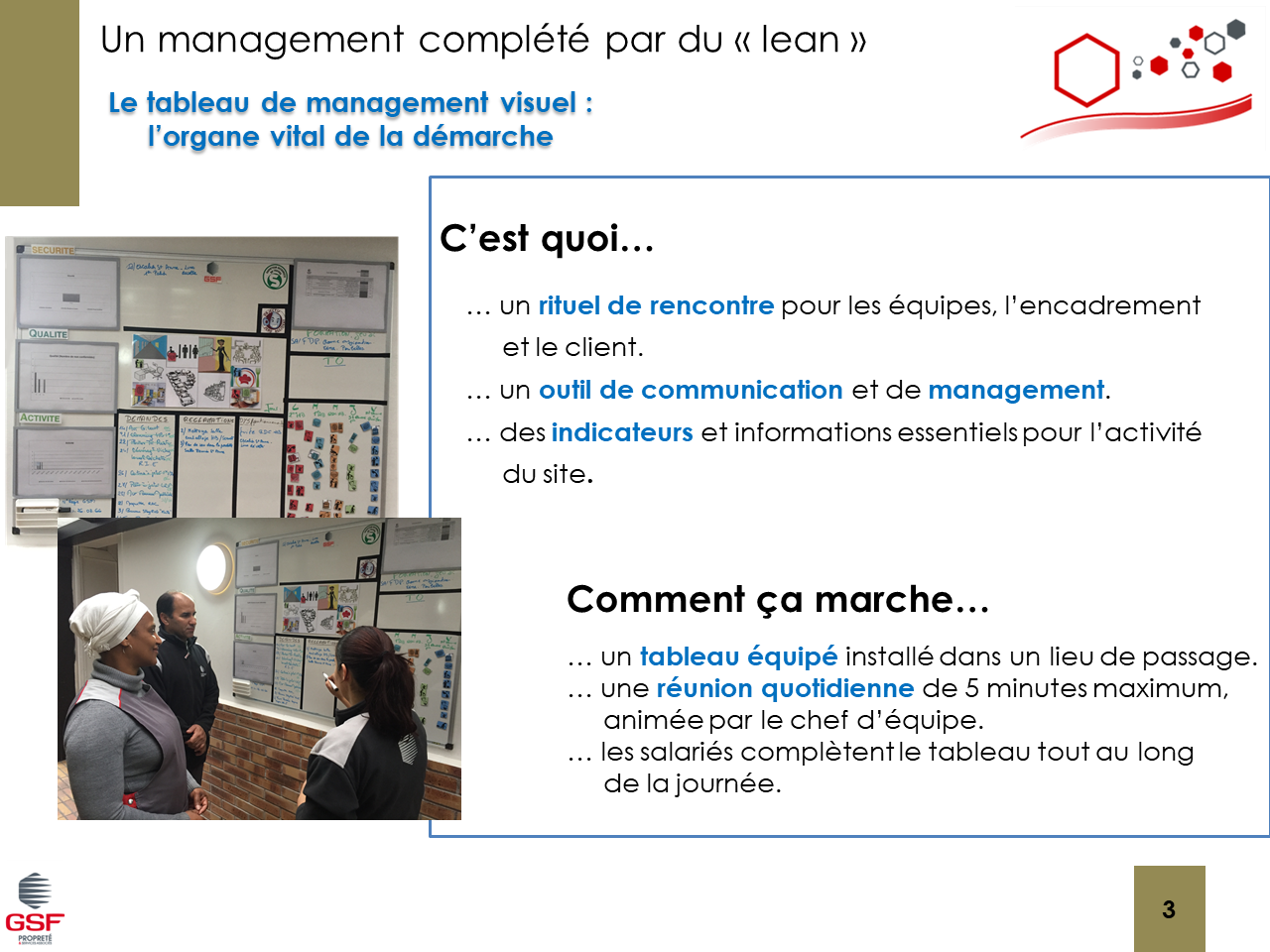

Le tableau de management visuel (Schéma 2)

On s’est imposé une réunion avec les équipes tous les matins, 5 à 10 minutes debout, avec un tableau support qui présente des éléments de planning, de sécurité, de qualité ressentie et les points de plans d’action. Dans le cas de cette entreprise, le client venait voir le tableau et apposer des indications. Outil très actif, placé dans un endroit stratégique et devant lequel se trouve toute l’équipe, ce tableau de management est à la base du Lean. Après les consignes pour le travail de la journée, le travail consiste à demander aux équipes comment on peut mieux faire aujourd’hui ce qu’on a fait hier. Ce qu’on peut améliorer, ce qu’on peut éviter, ce que l’on peut évoquer ou suggérer au client.

Schéma 2 : le tableau de management visuel

Tout cela pourrait sembler évident, mais, après une phase de digestion par les équipes (qui n’étaient pas habituées), celles-ci ont eu un sentiment de re-responsabilisation, d’être valorisées comme de véritables acteurs. Comme ces équipes ne sont pas toujours alphabétisées, nous avons associé à la démarche une campagne d’alphabétisation (systématique dans toute l’entreprise). Cet espace s’est ainsi affirmé comme une brique de construction quotidienne de la démarche d’amélioration continue avec les équipes.

Schéma 3 Les fiches de bonnes pratiques

Là encore, cela peut apparaître comme une lapalissade, « bien sûr qu’il faut faire des bonnes pratiques », mais le mettre vraiment en œuvre et l’intégrer comme un outil régulièrement utilisé, c’est compliqué.

- Cela nécessite d’avoir quelque chose de très visuel, de multilingue, co-construit (pour valoriser la personne qui est mise en avant par sa pratique) ;

- Cela demande une organisation qui n’est pas évidente compte tenu de nos marchés ;

- Cela impose l’absolue nécessité d’avoir un client qui comprend, qui a des valeurs vraiment communes avec nous. Il doit accepter de voir des agents debout qui discutent alors qu’intuitivement le donneur d’ordre peut s’en offusquer (à 7h10, toujours pas au boulot !).

Il faut que tout le monde comprenne que l’on est dans une démarche d’investissement dans l’humain. En permanence réactualisées, ces fiches de bonnes pratiques sont d’abord de la capitalisation d’expertise. Ce sont aussi des supports de formation avec l’encadrant que chaque agent de service rencontre, chez GSF, au moins une fois par jour : nos agents ne sont jamais isolés.

Enfin l’idée est aussi la valorisation : on crée un évènement mensuel en célébrant l’agent de service du mois qui a soit remonté le plus d’alertes, soit proposé une bonne pratique… Tout cela participe d’une équipe qui fait sens autour des besoins du client, ce qu’il attend.

En résumé : les points clefs qui font la démarche

La démarche se fonde sur :

- Une relation Client/Prestataire partenariale : le client doit partager les valeurs, il accepte la co-construction rigoriste des réunions, qui lui interdit du jour au lendemain le contact direct et permanent ;

- Un encadrement de proximité investi et non œuvrant, qui n’est possible que sur les gros sites ;

- Un responsable Client convaincu et très investi, tout autant au démarrage que dans le fonctionnement en rythme de croisière par la suite.

Et repose sur trois clés :

- La refonte du co-pilotage de la prestation (rationalisée, ritualisée, structurée) ;

- Du Lean management avec l’équipe œuvrante ;

- Un système de capitalisation du savoir-faire par de « bonnes pratiques ».

Pour conclure, il s’agit de Lean management avec des équipes œuvrantes en propreté. On a réussi, sur le terrain, à développer la polyvalence. Celles et ceux qui ont envie de faire un peu plus ont proposé d’eux(elles)-mêmes d’utiliser leurs multiples compétences : faire de la peinture, de la serrurerie, s’occuper des plantes… On les forme et on fait aussi grandir nos prestations grâce à eux. On donne du sens, de l’exigence et du lien, du plaisir à venir au travail : un très beau projet que l’on a réussi à démultiplier depuis chez une vingtaine de gros clients. On continue à le mettre en place là où on a, à la fois, le temps et le terrain propices en termes de valeurs communes avec le client.

Discussion avec les chercheurs

Laura Dhont : Ce qui m’interpelle dans ce récit est l’écart avec les discours du matin (contraintes, coûts). Là, on a une belle histoire grâce à l’excellence opérationnelle. On y trouve une question de confiance à différents niveaux. Comment la construire avec l’entreprise; comment avez-vous été conduit à reprendre les salariés présents ? Comment fait-on pour leur inspirer confiance, pour leur faire confiance aussi. C’est passé par un management de proximité, mais est-ce passé par une formation ? Enfin, s’est-il créé une confiance entre œuvrants et bénéficiaires directement ? L’avez-vous pris en compte ?

Eric Noleau : Sur la confiance : On a pour modèle d’avoir un management de proximité extrêmement présent, qui fait preuve de transparence (dire ce qu’on fait) et d’engagement (faire ce qu’on dit). Ce sont les deux conditions de la confiance. Le client commence à avoir confiance lorsqu’il a une fuite d’eau à 5h du matin et qu’à 8h, quand les premiers occupants arrivent, ils ne se rendent compte de rien. Si on est réactif, voire si on anticipe, la confiance vient assez naturellement. La réponse des problèmes du quotidien, c’est la première condition.

La deuxième question concerne le management des gens. Pour l’entreprise le bien-être des collaborateurs est primordial, y compris des sous-traitants in situ. Ils ont vu que ce souci est très présent chez GSF, et cela a donné confiance aux gens dans la capacité de l’entreprise à répondre aux petits problèmes des individus. « Il ne comprend pas le français ; il habite trop loin ; il aimerait savoir si ce qu’il fait est bien ; il est malade… », des petites choses qui génèrent des aigreurs fortes et donc assez vite des prestations non faites. Ces petites choses, c’est 60% de la vie d’un encadrant. Quand la confiance s’obtient avec les agents, derrière ce sont eux qui viennent proposer leur aide et proposer de faire une heure sup, une solution, etc. Et derrière, aucun problème de fonctionnement ni de recrutement (par le bouche-à -oreille). On a plutôt l’image d’une entreprise qui manage, que les agents conseillent à leur famille ou leurs amis. Le premier mot c’est management, être à l’écoute, répondre aux questions, dire ce qu’il faut faire.

Question : Ok, on obtient la confiance du client quand on est bon, et quand on se préoccupe des gens. Mais comment fait-on ? Toutes les entreprises ne sont pas crédibles sur ce discours, alors que beaucoup le tiennent. Comment vous y arrivez, alors que d’autres ont du mal ?

Eric Noleau : On a les mêmes machines que les autres, les mêmes choses à nettoyer, souvent les mêmes prix. Là où on se différencie, et la raison pour laquelle parfois on est aussi plus cher, c’est que nous allons investir. Le premier jour, on va bien équiper, bien habiller, bien former à la sécurité et on va bien manager derrière. L’organisation que l’on va mettre en place n’est pas forcément radicalement différente. En revanche, 90% de la qualité de la prestation c’est la qualité de l’individu quand il est dans son étage et qu’il fait plus ou moins bien son travail. On a ce petit supplément d’âme, je le dis en en toute humilité, qui est lié à la forte présence de l’encadrement et la culture d’entreprise sur le bien-être et la bonne formation des gens. L’exigence est forte, mais le lien aussi. Si les gens sont contents, se sentent bien formés et encadrés par quelqu’un qui incarne l’exigence de l’entreprise, alors il y a aura une équipe qui fait bien son travail.

Olivier Blandin (économiste, Professeur associé à Paris-Diderot, intervenant chercheur à ATEMIS : Ce témoignage amène énormément de questions. Il y a une façon très humble de présenter les choses, mais qui évoque des questions de fond très intéressantes et qui tracent des orientations pertinentes et utiles. Notamment comment dans le Facility Management on arrive à trouver un mode de fonctionnement, un modèle économique qui donne une autre perspective au travail. C’est ce que montre votre expérience. Cela établit un lien entre une transformation du modèle économique (plus que du modèle d’affaire) et comment il est possible d’y trouver une occasion de perspectives particulièrement intéressantes. Il y a une transformation qui se dessine dans ce qui est présenté, que je déclinerais autour de trois questions ou dimensions.

Vous passez d’une logique où on fait une prestation qui est pensée comme un « quasi-bien industriel » à une logique de prestation de service. Ce ne sont pas les mêmes modèles économiques, c’est important. Dans ce que vous présentez, j’entends une transformation vers un modèle serviciel de la performance. Le deuxième point associé concerne votre partenaire. Vous sortez petit à petit d’une logique où la dépense est perçue comme un coût (avec pour horizon de la réduire), à quelque chose qui va chercher à associer la dépense à la production d’une valeur. C’est fondamental, ce ne sont absolument pas les mêmes raisonnements ni les mêmes conséquences. Troisième élément, du point de vue du travail et de l’activité, vous passez de l’exécution d’une tâche à la prise en charge d’une activité de travail : je me préoccupe d’un endroit à nettoyer, de questions à résoudre et ça se décline en tâches. Et ça du point de vue du travail ce n’est pas la même chose. Dans le modèle industriel de la performance, les personnels sont assignés à une activité d’exécution.

Deuxième dimension, il faut revenir sur le modèle serviciel de la performance. Dans le modèle industriel on apprécie la performance à travers trois registres : qualité, productivité et rentabilité. Ce cas dit qu’il faut autre chose, pour tenir cette intention qui relie des enjeux économiques (production de valeur) et des enjeux du travail (personnes fières, en bonne santé, trouve une capacité sociale etc.). Cela passe par l’ajout de quelque chose à ces trois registres de la performance industrielle : quelque chose que nous appelons chez ATEMIS des ressources immatérielles. Vous arrivez à tenir des objectifs de productivité, de qualité et de rentabilité, mais aussi de développement des ressources immatérielles. Ces ressources ont des caractéristiques. Elles renvoient à quatre dimensions : ce sont des enjeux de compétence, de santé (au sens de capacité d’engagement au travail), de pertinence (de ce que l’on produit, de l’organisation mise en place) et de coopération. Il me semble qu’au travers de votre expérience vous venez agir sur ces quatre ressources immatérielles. Or ces ressources immatérielles ont des caractéristiques. Ce sont des ressources qui peuvent se déployer dans le fait même d’être engagées dans des conditions particulières dans le travail. En l’occurrence, partant d’une situation fragilisée (absentéisme, qualité…), vous avez réussi à les développer, à obtenir une puissance pour tenir les enjeux, et ça c’est extraordinaire.

Troisième élément, la difficulté des ressources immatérielles, pour aller vite, est qu’elle se déploient si on est capable d’être à l’écoute du travail. C’est la capacité à écouter le travail, à reconnaître la centralité du travail, l’expérience du travail réel qui permet les conditions du déploiement de ces ressources immatérielles. Par contre, autant les ressources sont immatérielles (elles ne se mesurent pas, elles se révèlent dans des évènements…), autant il faut des dispositifs institués pour les soutenir. Ce sont des investissements. Passer du temps à partager l’expérience de travail (si on se concentre sur cette dimension, il y en a d’autre comme votre relation à votre client), c’est un effort de management qui prend du temps, etc., c’est une dépense. Mais cette dépense a une fonction économique. C’est un investissement dont le retour sera le développement des ressources immatérielles : l’implication des personnes, les compétences, la santé, pertinence et coopération.

Simplement, quand on dit « écoute du travail », c’est l’écoute de quoi ? Là, j’ai une remarque sur la manière dont vous parlez de votre expérience. Quand vous dites « prendre soin des personnes » ça me gêne. Je suis d’accord avec vous, mais prendre soin des personnes, sans prendre soin de leur travail, ça ne marche pas, ou ça ne marche qu’un temps. Or là, vous ne faites pas que prendre soin des personnes, mais vous arrivez à prendre soin de leur travail. C’est même parce que vous prenez soin de leur travail que se déploient les conditions pour prendre soin de la personne. C’est fondamental car ce n’est pas la même chose. Et quand remontent ces expériences de capitalisation autour du Lean dans des applications classiques, on récupère bien l’expérience pratique des personnes qui interviennent (on fait des fiches…), mais ça ne marche à moyen terme (car le risque c’est l’instrumentalisation) que si l’on prend en compte les difficultés identifiées dans le travail. Cela suppose une pratique managériale en phase avec ces enjeux. Ici, le management est un travail. Mais quel travail ? Quel management adossé à quelle doctrine permet de faire cela ? Dans nos pratiques, on appelle cela un « management de la ressource », un management qui se met à l’écoute, non pas pour être dans le registre du recueil de la plainte, mais pour en faire quelque chose.

Dernier point, c’est la question du partenaire et des valeurs que l’on partage. Comment sort-on des relations de donneur d’ordre à prestataire, voire au-delà du partenariat, à quelque chose qui relève de la coopération ? La question posée est « de quelle valeur on parle » ? Dans le partenariat, on peut avoir des logiques de « partage des valeurs ». Par exemple, prendre soin des personnes…. On est sur de l’éthique. C’est extrêmement bien, mais le problème, c’est que c’est fragile. Si les personnes changent par exemple. C’est également très dépendant des capacités économiques. L’éthique vient comme un supplément d’âme face à des enjeux plus « sonnants et trébuchants ». Ce que vous faites va au-delà. Dans votre cas, il y a l’idée de partager la production de valeur, donc d’utilité, et ça permet de dépasser ces fragilités. Dans les services, la qualité ça n’existe pas. « Propre, pas propre », c’est co-construit (particulièrement dans la propreté). C’est une construction sociale. En produisant des effets utiles autour d’une construction locale du travail bien fait, on produit en réalité beaucoup d’autres choses, d’autres effets utiles qui constituent une valeur économique. Elle devient l’élément sur lequel on construit la coopération avec le client. J’ai donc deux questions :

- Pensez-vous que cette logique partenariale se construit sur une autre conception des effets utiles de ce qu’on produit ?

- Comment, en prenant soin des personnes, on prend aussi soin de leur travail ?

Eric Noleau : Il y a quelque chose fondamental dans l’apport de valeur, c’est la satisfaction des occupants. C’est un élément qui est en permanence écouté par nos contacts. Mais pour monter ça il faut avoir des gens qui ont la vision, pour consacrer du temps à ce qui au départ n’est pas dans la prestation de nettoyage. Les gens qui partagent cette vision, cette fibre, ces valeurs, sont quand même à l’écoute de leur équation économique, à la fin, et sont surtout à l’écoute de la satisfaction de leurs clients internes que sont les occupants. Le nettoyage a pour objectif quand même d’améliorer le bien-être des occupants, au-delà de « juste nettoyer », que « ça sente bon », que les « endroits soient occupables ». C’est donc une analyse quotidienne qui est faite par nos interlocuteurs afin de comprendre et de juger notre création de valeur, par le retour des occupants et d’évaluer ces retours, ou plus souvent les non-retours car en général quand les occupants ne se plaignent pas … c’est que tout va bien.